不少健身達人都會推崇使用「空腹有氧」的方式減脂,號稱這樣的強度不需要太大,而且燃燒的幾乎是「純脂肪」,簡直減脂神器。

空腹運動的爭議其實還是挺大的,哪怕在頂尖健美選手裡面,也存在「空腹」與「不空腹」兩種訓練風格。對於個人而言,嘗試不同方式,找到適合自己的,才最為重要。

空腹有氧更減脂嗎?未必!

先從常聽到的空腹有氧的原理說起:

一般人體在運動時,主要的能量來源來自於碳水化合物(糖原),在糖原消耗完之後,才會消耗脂肪。你們常聽到的運動要達到半小時才開始燃燒脂肪就是這麼解釋的。而在經過長時間的睡眠,或者長時間不吃東西之後,人體已經將糖原基本消耗得差不多了,這時候運動,會直接去消耗脂肪,就能夠消耗掉更多的脂肪。

嗯,上面的說法有個錯誤。

真相是:從運動的第一分鐘起,脂肪就開始消耗了。只是隨著運動的進行,脂肪被消耗的比例會越來越高;但也不可能達到接近 100%,那樣的話糖原耗盡,人也就要死掉了。

空腹有氧運動,只在運動中脂肪消耗佔據很大優勢。它的「後燃效應」非常低。這兩個因素相互抵消之後,空腹有氧,並不會帶來更多的脂肪燃燒。

什麼是「後燃效應」?

運動之後,即使只是靜靜坐著甚至睡過去,人體也依然還能燃燒脂肪,就是「後燃效應」。

如何「靜靜坐著」燃燒脂肪:後燃效應

衡量一項運動有多「燃脂」,需要關注兩點:

-

運動中脂肪消耗;

-

運動後脂肪消耗(後燃效應)。

近年來不少研究已表明,對於體脂正常的普通人,進行有氧運動消耗的脂肪,只與運動的強度有關,跟空腹與否,沒有任何關係。

運動強度越大,「後燃效應」就越強。

這裡的「強度」,不是指運動的時間「長度」,而是運動時有多「累」。比起走路,衝刺跑會讓你在運動時覺得更累,能幫助你,在運動完之後,靜靜坐著,也能持續地消耗脂肪。

常見的高強度運動,除了無氧運動,還有近年來非常流行的「高強度間歇運動」,簡稱HIIT(High-intensity Interval Training),都具有非常高的燃脂效率。

當然,有人會問:如果空腹進行高強度運動,是不是既能在運動中燃燒脂肪,又能在運動後燃燒脂肪呢?其實,你試一試就會知道,要求爆發力的高強度運動,在空腹狀態下,是很難實現的。

如何安排運動,更減脂?

對於一般人而言,空腹與否,對於運動的效果,差別不會很大;而在空腹的狀態下,容易影響到的運動表現,才是需要注意的。

而有減脂需求的朋友,可以根據自己的體力和運動能力情況,嘗試交替著地安排空腹有氧訓練和高強度運動。

比如,一周有2~3 天的早上,進行空腹有氧運動,運動後再吃東西;一周有3~4 天的日間,在適量加餐或少量晚餐1~2 小時後,進行高強度運動。

空腹有氧,適合你嗎?

不適合空腹有氧的你:

-

健身剛起步,體力比較弱;

-

有低血糖症狀;

-

在空腹狀態下, 運動表現受到很大影響;

適合空腹有氧的你:

-

已經有一定運動基礎,需要減去最後一點頑固脂肪;

-

長期適應某一種運動,需要更換運動方式;

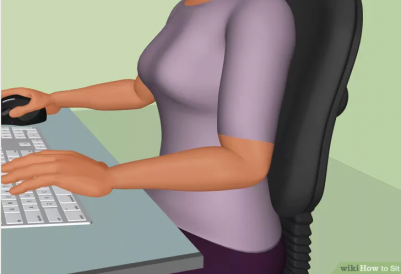

安排空腹有氧運動的時候,請注意:前一天晚上不宜有節食或進食過少;在空腹運動當天起床之後,喝一杯左右的水,不進食任何東西,進行30~40 分鐘的低強度有氧運動(快走、跑步等),運動完等身體恢復平靜狀態後,再食用早餐。

如果擔心低血糖症狀發生,可以運動前吃少量的麵包、餅乾等食物。

Facebook留言