【NOW健康 陳盈臻/台北報導】1名從事業務工作的40歲陳先生,經常需要應酬、聚會,飲食口味向來偏重,身材高壯的他自認身體健康,因此也沒有健康檢查的習慣。直到日前因劇烈頭痛才到台北慈濟醫院就診,醫師發現他的血壓高達160/100mmHg,趕緊在靜脈注射降壓藥物。獲得控制後便前往心臟血管科追蹤,醫師張耀庭叮嚀飲食上除要減少油脂、鹽份的攝取外,也開立降血壓藥物。經按時服藥、回診,陳先生血壓控制穩定,也更了解生活習慣與定期量血壓的重要。

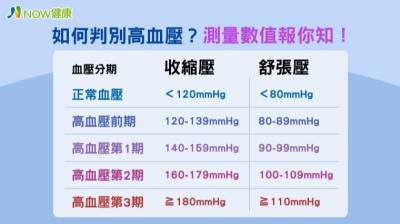

5月17日是「世界高血壓日」,被視為隱形殺手的高血壓,近年已列入台灣10大死因之一。研究指出,台灣18歲以上成年人的盛行率約25%,平均每4人就有1人罹患高血壓,而45歲以下的發生率大約是7%,但隨著世代演變,比例有越來越高的趨勢。張耀庭指出,血壓是血液由心臟送出時在動脈血管內產生的壓力,當血流通過周邊小動脈時,若血管狹窄、硬化或肌肉收縮擠壓管壁,就會使血管壓力上升,形成高血壓。

高血壓分為「原發性」跟「次發性」2種,大部分患者屬原發性高血壓,成因與遺傳、飲食、肥胖、生活型態等環境因素相關;而次發性高血壓的患者比例占整體高血壓的5至15%,多為內分泌疾病所導致。由於初期不會有明顯症狀,若無定期量測血壓的習慣,偶爾的頭暈、頭痛、胸悶往往容易被忽略;因此許多病患是因血壓過高導致急性劇烈頭痛、心肺等器官受損、呼吸困難到急診就醫時,才驚覺自己早已罹病。

張耀庭說明,初次因高血壓就診的病患,會透過詳細問診、理學檢查、抽血、尿液檢查了解病患生活、飲食習慣,電解質等數據並評估肝腎功能;再視病患情況安排心電圖、X光等影像學檢查,了解是否有心血管疾病或因高血壓導致的身體器官傷害。若懷疑為次發性高血壓患者,將會診新陳代謝科,進一步評估內分泌疾病的可能性。

一般而言,高血壓患者僅能透過生活型態改變及服藥控制血壓。心臟血管科醫師則會以「鈣離子阻斷劑」讓血管放鬆,和「血管張力素受體阻抗劑」調節荷爾蒙,輔以利尿劑、交感神經阻抗劑、血管擴張劑等降壓藥物予以治療。

高血壓已有明顯年輕化趨勢,若未及早控制,恐導致不可逆的慢性疾病及身體傷害。張耀庭提醒民眾,務必養成定期測量血壓的習慣,量血壓時必須將壓脈帶綁在上臂距離手肘2指寬的位置,最佳測量時機為剛起床時或睡覺前;不建議在運動後、飲用咖啡因飲料及菸酒後測量,以免影響準確度。若經常發生不明原因頭痛伴隨高血壓,或服用3種以上降壓藥物卻無法得到良好控制時,就必須前往大型醫院,進一步檢查是否為其他疾病引起的次發性高血壓。

更多NOW健康報導

迎向後疫情時代告別悶日子 專家建議多補充維生素C

耳鳴不就醫亂吃保健品 可能無法改善反而加重病情

就❤NOW健康:社群 │ 影音 │ 官網

★編輯嚴選:節氣交替溼疹易復發 排除體內溼氣中醫這樣調理

Facebook留言