她是孟蓉,大學時就讀心理系。

準備報考心理諮商所的那年,

她意外發現最近「怪怪的自己」,

符合講義上一條又一條對憂鬱症的描述。

「憂鬱症,怎麼可能會發生在我身上?」

當下她嚇得丟下講義,逃出圖書館。

生活開始失序,生病真的有起點嗎

五年前大學剛畢業,是孟蓉第一次遇見憂鬱症。

在那之前她幾乎與「憂鬱」完全扯不上邊。她是精明的系學會會長,個性活潑外向、愛講幹話,常用幽默的態度主持許多大小活動。

但不知是因為初次踏入社會的挫敗,還是對自我定位的迷惘,孟蓉發現自己漸漸難以專注過生活──對一切失去了活力、常常笑不出來。

對於這樣「變得不像自己的自己」,一開始孟蓉只認為,或許是壓力太大而已吧。

當心理系學生遇上心理生病時

直到那年孟蓉準備報考心理諮商所,她翻著講義,發現內容一條條關於憂鬱症的症狀描述:情緒起伏大、體重下降、對生活失去興趣等等,都和最近發生在她身上的異變,如此吻合。

當下她感到非常恐懼,嚇得馬上丟開講義,倉惶逃離圖書館。但這份恐懼,並沒有讓她立刻就去求助心理專業。

在她心中產生更多的是疑問和迷惘:「我真的生病了嗎?」「我是真的有問題嗎?」

憂鬱就像是過敏一樣

孟蓉說,當時的她,很需要一個答案、一張標籤。她想知道自己會如此是不是因為生病了?還是自己哪裡有問題?於是她下了決心,掛了身心科醫生的門診。

第一次會診後,醫生給她了一張標籤,上面寫著「憂鬱症」。

許多第一次生病的新手,都會經歷一段自我質問的過程。

「為什麼同樣的狀態只有我生病?是我抗壓性太差嗎?」

「為什麼這件事會發生在我身上?」

對於為什麼孟蓉會生病,醫生給出了一段溫柔的處方箋:「憂鬱就像是過敏一樣,妳只是剛好有這樣的體質而已。」

既不是抗壓性低、也不是心理素質差,就只是心理「過敏」了,需要治療。

憂鬱症的治療與復發

會診後,孟蓉進行了約半年的藥物療程:在腦袋內分泌紊亂的時候,透過化學藥物(吃藥),幫助生理回到基準。

她說很神奇的,吃兩週就有不一樣的感覺,明顯感覺到自己比較不負向思考,不再強烈擺盪於正負情緒之間,漸漸的能找到平衡。但前一陣子,處在高壓工作環境下,孟蓉又歷經了第二次的發病。本以為自己面對憂鬱症會一回生二回熟,但內在真實的感受,其實是非常挫敗的。

「不是好了嗎?為什麼又復發了?」

她不禁在心裡質問自己:「為什麼妳又要在同一個地方跌倒?」

想要被同理的支持感

孟蓉說,當她意識到自己又開始要批判自己的時候,她遇到了現在的信仰。

有一次聽牧師講道,牧師像是聽到了她心裡的問題般,就在禮拜時分享了跟「憂鬱是種體質」類似的論點。孟蓉說,或許是因為信仰的機緣,她才感覺心裡多了一份被同理的支持感,停止不斷譴責自己。

得到憂鬱症不是誰的問題

最後我們好奇的問她:「如果之後又復發,妳覺得信仰與『憂鬱是種體質』的論敘,能繼續幫助妳嗎?」

孟蓉說雖然有時還是會歷經低潮,忍不住批判自己,但「信仰」和「體質說」,卻能讓她用不同的觀點,面對生命的每個抉擇。

她幽默的補充一句:「反正我就是有病,就是高敏感體質啊!我們就是活在一個有病的社會啊!」

得憂鬱症,既不是抗壓性低,也不是因為心理素質差;得憂鬱症,從來就不是誰的錯。就只是像「對花粉過敏」、「對憂鬱過敏」一樣,需要適應和治療而已:)

「生病後的人生,可能會讓你感到痛,

但也可能讓你看到從沒預料到的風景。」

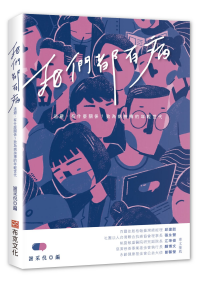

本書收錄48篇關於疾病的故事,

集結癌症、精神疾患、罕病、照顧者與醫病人員的真實分享。

【更多內容】

Facebook留言