進入冬季,因為天冷,不少人又開始吃辣,喝酒吃肉,於是很多人的痔瘡又犯了。疼得坐也不是,站也不是,痔瘡成了不少辦公室一族的難言之隱。到醫院肛腸科就診的病患也多了起來。

坐診專家:中日友好醫院肛腸科主任安阿玥教授

痔是人的常見病、多發病,俗話說「十人九痔」。一半以上的人都有肛門直腸疾病,其中以痔瘡的發病率最高。

辣椒和酒對直腸黏膜有直接的刺激作用,過度吃辣或過量飲酒引起直腸黏膜充血、擴張而形成痔瘡。另外痔還與起居不定時、感受濕熱,久忍大便、久洩以及婦女妊娠有關。

吃油膩的肉類等很容易引起便秘,長期的便秘也是導致肛腸病的重要原因。

問題一:為什麼有的痔瘡疼,有的就不疼,不疼的就沒事嗎?

專家解答:不疼痛的痔瘡主要是內痔,因為內痔在齒線上,由內臟神經支配,內臟神經對痛不敏感。所以有的內痔已經出血了,但卻不覺得疼。

疼痛的痔瘡一般是外痔和混合痔,以及內痔嵌頓,尤其是血栓外痔和炎性外痔更疼,外痔受脊神經支配,該神經屬於痛覺神經,所以感覺疼痛。

不能用疼不疼來判斷痔瘡是否嚴重,是否需要治療。如果痔瘡出血,時間久了會造成貧血,

問題二:肛門裡面的痔瘡是內痔、肛門外面的就是外痔嗎?

專家解答:不是這樣的。可能是因為痔瘡的一個常見症狀是脫出,所以讓人產生了誤會。

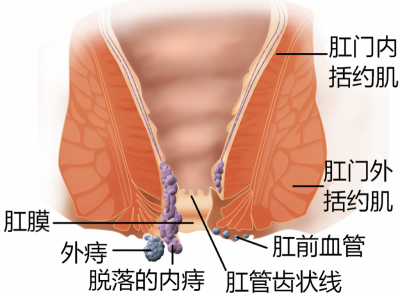

痔瘡又叫痔核,肛門內外突起的柔軟腫物都叫痔瘡。但痔瘡是以齒線為界分為內痔、外痔和混合痔。齒線是肛門和直腸的交界線,距肛門緣約3至4釐米,形如鋸齒。發生在齒線上的叫內痔,發生在齒線下的叫外痔,橫跨齒線上下的叫混合痔。

症狀:得痔瘡後最常見的表現是便秘,大便時肛門出血,嚴重時有柔軟腫物脫出,肛門潮濕瘙癢,或肛門外有腫物疼痛。

早期內痔是大便時肛門出血,血量較多,血色鮮紅,有時點滴而下,有時噴射,無疼痛和其他不適,有一定週期性。出血時間長了可引起貧血,患者感到頭暈、氣短、疲乏無力、精神差。內痔發展到中期,除出血外,大便時會有痔核脫出肛門外,便後痔核可自行恢復原位。到晚期,大便後痔核脫出肛門外不能自行回到原位,需用手推回。嚴重時咳嗽、行走也會使痔核脫出肛門外。如痔核脫出後沒及時送回,時間一長會腫痛,甚至出現壞死。外痔在發炎或形成血栓時則會感到劇烈疼痛。

問題三:治療痔瘡哪種方法好,可以不做手術嗎?

專家解答:當痔瘡出現症狀時要儘早治療。

現在治療痔瘡的方法很多,大體可分為藥物、手術(包括切除和結紮)、激光、冷凍和注射療法等。具體用哪種方法一定要到正規醫院就診,由專業醫生根據病情而定。不能輕信小廣告上所謂的不打針,不手術。

■藥物療法

主要用於輕度痔瘡,或較重的痔瘡而不宜手術的患者,可緩解症狀,暫時減輕痛苦。

■手術療法

對於環狀混合痔、環狀嵌頓型混合痔、結締組織型混合痔,安氏採用手術和藥物注射相結合,潛行小切口剝離結紮,損傷小、保留肛管皮膚,保護了肛門的正常生理結構和組織,術後痛苦小,癒合快。安氏採用主灶切開對口引流術治療高位複雜性肛及馬蹄形、半馬蹄形膿腫。這種手術方法只切開肛的主灶,而將肛緣外的管曠置,外口擴創以便引流通暢,這樣既達到治癒目的,又使肛門損傷小,癒合後肛門疤痕小,肛門外觀和功能不受影響。

■激光療法

可在短時間內使組織凝結、燒灼而炭化或氣化,達到切割組織和凝固血管的目的。

Facebook留言