匯流新聞網記者陳鈞凱/台北報導

部分縣市防疫從嚴,擴大量匡列與確診者足跡重疊的民眾隔離,讓民眾必須自掏3、4萬元住防疫旅館,引爆「自費坐牢」的民怨,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(15)日也似乎向地方喊話,強調有必要性者才要隔離,否則足跡重疊者「就好幾十萬人」,且中央針對密切接觸者是以「一人一室」居家隔離為原則,如果地方要擴大匡列又不放到免費的集中檢疫所,而放到防疫旅館,就要自己跟相關民眾說明清楚。

近來在新竹、屏東都傳出有民眾只是因為跟確診者在同一家餐廳前後用餐,就被匡列隔離,遭地方政府要求自費3、4萬元住防疫旅館的「自費坐牢」民怨,網路甚至流傳「擔心被隔離,不敢掃實聯制」。

陳時中下午主持疫情記者會時就主動說明,強調相關爭議,自己去年就講過,今天講第3次了,目前中央防疫措施,針對確診的個案,會送到醫院或加強版防疫旅館、集中檢疫所;至於密切接觸者則評估感染風險,以「一人一室」在家居家隔離為原則。

除非是像移工一樣有群聚風險,或者家中房間數不允計「一人一室」,經指揮中心同意,也可到集中檢疫所居隔,陳時中說,這樣也是公費。其他不符合條件者,就得由各地方妥適處理。

陳時中強調,防疫都有一定的規定,並不是跟確診者接觸到就列為隔離對象,不是這樣的,更不是足跡重疊就列隔離,這樣會有好幾十萬人,一定是經過衛生局疫調研判有其必要者,有必要、家裡情況又不適合者,可向指揮中心申請集中檢疫所,這是免費的。

陳時中說,地方要擴大匡列,又不放在集中檢疫所,放到防疫旅館去,就要自己跟相關民眾說明清楚。防疫旅館高低價差不一,但要不要匡列隔離首先得要疫調有必要性,否則就以居家隔離為原則,這已經講過很多次了!

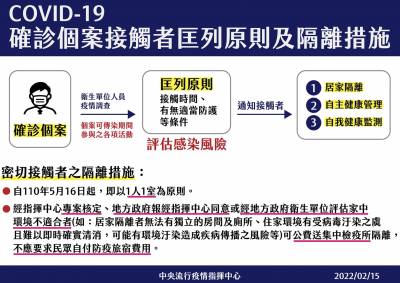

指揮中心重申,自個案發病前4日起至隔離前,具備「在無適當防護下,曾於24小時內累計大於15分鐘面對面的接觸者,或提供照護、相處、接觸病患呼吸道分泌物或體液之醫療人員及同住者」或「在無適當防護下,執行引發飛沫微粒的醫療處置」條件,為須居家隔離的密切接觸者匡列原則。

另密切接觸者的隔離措施以「一人一室」為原則,但經指揮中心專案核定、地方政府報經指揮中心同意或經地方政府衛生單位評估家中環境不適合者(如:居家隔離者無法有獨立的房間及廁所、住家環境有受病毒汙染之虞且難以即時確實清消,可能有環境汙染造成疾病傳播之風險等),可公費送集中檢疫所隔離,不應要求民眾自付防疫旅宿費用。

指揮中心強調,為鼓勵民眾配合整體防疫措施,遵守防疫各項規定,衛福部已於去年3月10日發布「嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法」,針對居家隔離民眾,在隔離期間遵守相關防疫規定且無支領薪資或依其他法令規定性質相同的補助者,可申請每日1000元的防疫補償。如有防疫補償相關疑問,可至衛生福利部全球資訊網( https://covid19.mohw.gov.tw/ch/cp-5188-61209-205.html )或撥打免付費1957福利諮詢專線洽詢。

照片來源:指揮中心提供

更多匯流新聞網報導:

政治人物可以跑攤了! 元宵節後宗教先解禁「可以抽籤、恢復繞境」

莫德納又140萬劑抵台 還沒打第三劑者注意!23期明起開放預約2天

【文章轉載請註明出處】

Facebook留言