許多女性常有臉色蒼白、容易疲勞、頭暈目眩、抵抗力差等症狀,小心罹患缺鐵性貧血!營養師表示,根據衛福部的鐵質建議量,成年女性每天需攝取15毫克,趕快檢視一下有沒有達到這個標準呢?

刻意節食、營養不均衡、月經來潮等因素,造成女性缺鐵情形嚴重,台北市立聯合醫院忠孝院區營養科主任洪若樸表示,缺鐵是現代女性最常見的營養不足問題,約1/3~1/2的年輕女性有潛在性貧血症狀,必須從每日飲食中補充鐵質,以免罹患缺鐵性貧血。

《女性缺鐵率高於男性》

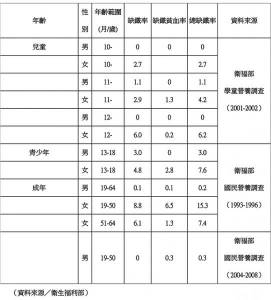

根據衛福部針對國民營養狀況變遷調查,女性的缺鐵率高於同齡男性,從青春期開始,女性缺鐵率逐漸升高,尤其19~50歲的婦女,1993~1996年為15.3%,2005~2008為22.5%,缺鐵貧血率為11.7%,顯示台灣的生育年齡婦女每10人中有2人缺鐵,其中半數甚至嚴重到出現貧血症狀。

《青少年、老年男性也缺鐵》

洪若樸主任指出,從衛福部的調查來看,鐵質的營養狀況受性別、年齡的影響,由於偏食或節食及月經失血,女性罹患缺鐵性貧血的機會較高,但缺鐵不是女性的專利,成長中的青少年、65歲以上的老年男性,缺鐵率也高;其他年齡層男性及更年期女性的缺鐵率明顯較低,尤其50歲以上女性的鐵質營養大幅改善,1993~1996年缺鐵率為7.4%,2005~2008降為1.3%。

《動物性鐵質吸收率高3倍》

她表示,缺鐵性貧血的症狀包括臉色蒼白、容易疲勞、難以集中精神,還可能引起腸胃不適、頭暈、沒有胃口、抵抗力差等,預防缺鐵性貧血,首先必須養成均衡的飲食習慣。

洪主任表示,補充鐵質的正確觀念,是食物中所含鐵質能否被人體吸收、利用,比含鐵量多寡更重要,一般來說,動物性食物的鐵質吸收、利用率是植物性食物的3倍。

《每天吃1次紅肉,補足鐵質》

她說,動物性食物中的鐵稱為血紅素鐵,如肝臟、豬肉、牛肉、生蠔、蚌等,通常顏色愈紅、含鐵量愈高,一般人每天只要一餐吃到紅肉,就可補足鐵質需求,也不會攝取過多脂肪;植物性食物中的鐵稱為非血紅素鐵,如菠菜、番薯葉等深綠色蔬菜,榖類及黃豆、紅豆等豆類,顏色愈深、含鐵量愈高。

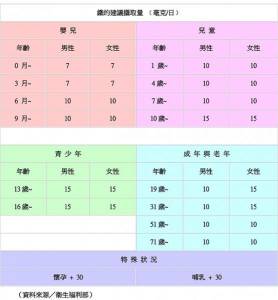

洪主任表示,根據衛福部每日鐵質建議攝取量,兒童、成年男性、更年期女性為10毫克,青少年及成年女性為15毫克,女性懷孕及哺乳期,每天需多30毫克,才足以「一人吃兩人補」,建議女性準備懷孕前,平日飲食應增加鐵質攝取以儲備需求。

【更多精采內容,詳見《台灣好食材Fooding》】

相關搜尋: 醫療常識啤酒屋 台北市清粥小菜 台北市食品材料行 台北市大埔鐵板燒 台北市海鮮吃到飽 台北市素食餐廳 台北市港式飲茶 台北市川菜餐廳 台北市跳蚤市場 台北市布行 台北市重機駕訓班 台北市k書中心 台北市貨車出租 台北市小貨車出租 台北市醫療保健常識與病狀大埔鐵板燒菜單海鮮吃到飽素食餐廳台北市吃到飽醫學常識心臟缺氧醫學常識問答題醫療常識諮詢醫學常識婦女醫學常識器官醫學常識醫療小常識醫學小常識致命的醫學常識家庭醫學常識大埔鐵板燒加盟

相關推薦

確診破百後防醫護壓力鍋炸 大醫院貼心推出醫護免費門診推拿 拔罐

▲(照/高醫提供) 匯流新聞網記者陳鈞凱/台北報導 台灣新冠肺炎確診個案破百,國內各大醫院壓力大,從門禁管制到日常醫療,不少醫護人員從1月開始就為了防疫,緊繃了快2個月,為了紓解壓力,高雄醫學大學附設中和紀念醫院就設置「員工免費痠痛特別門診」,利用針炙、拔罐緩解疲勞痠痛程度;台北榮總則繼線上預約探病...

閱讀詳情 »輕忽睡眠呼吸中止症 失智風險增2倍

(優活健康網新聞部/綜合報導) 所謂睡眠呼吸中止症,除了患者常常打鼾之外,還會突然暫時停止呼吸,這樣雖然有在睡覺,但是睡眠效率非常差,導致早上起床總是沒有睡飽,覺得頭昏昏脹脹的、精神不好,甚至有時會覺得記憶力比較差,或是開車時容易發生出車禍的狀況。 輕度患者透過減肥、側睡可減緩睡眠呼吸中...

閱讀詳情 »台北騎到宜蘭引爆「尾椎劇痛流膿」 多毛男學生竟是罕見潛毛症

▲(照/亞大醫院提供) 匯流新聞網記者陳鈞凱/台北報導 台北一路機車騎到宜蘭,一名18歲男學生,尾椎處便開始感到異常疼痛,還出現反覆流膿的情形,只要一坐在硬地板上,整個人痛不欲生,跑遍醫療院所卻遲遲找不出病因,最後才確診為罕見的「潛毛症」,經手術切除患部後,這才終於不再坐立難安。 原來該名男學生天生...

閱讀詳情 »【陳鈞凱專欄】台灣人重「戀愛」不愛「性愛」? 性學名醫揭真相

▲(示意照/翻攝自Pixabay) 陳鈞凱/資深醫藥記者 台灣人享受「戀愛」勝過「性愛」,你相信嗎?一項針對9個國家進行的調查就出現這樣的結果,調查讓調查者依序排出最能讓自己感覺到愉悅的活動時,大部分國家皆以「性愛」為排行榜前一、二名,僅有台灣及日本有著完全不同的結果,台灣人偏好心理上的滿足更大於肉...

閱讀詳情 »

Facebook留言