【壺鈴簡介】

KETTLEBELL,源自俄羅斯的傳統健身運動器具。形狀像是一顆加了把手的砲彈,或是沒有壺嘴的大茶壺。傳統的壺鈴只有一個重量, 16 公斤(35 英磅)。後期開始增加不同重量的款式。重量每 4 公斤一個級距,常見的重量有 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 公斤等。由於推廣普及,目前也出現更輕巧的重量,只有 5 英磅重。最重的壺鈴,則有單顆 80 公斤的巨獸。

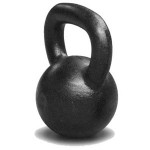

依照外型分類,有兩種形態的壺鈴:典型款與競技款。典型款式的壺鈴,整顆含把手的部份,都是實心鑄鐵材質。整體的體積較小,擺放所需的空間要求較少。依照重量的增加或減少,整體體積與把手直徑都會按照一定比例改變。越重的典型款壺鈴,把手直徑越大。對於手掌較小的人,使用 24 公斤以上的典型款壺鈴,練習時會開始感到不容易抓穩把手。相對的,典型款壺鈴對於握力訓練幫助較大。

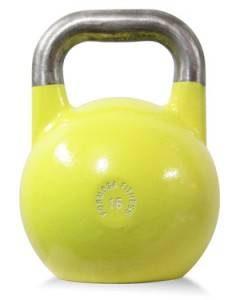

相較於典型款式,競技用的壺鈴,體型較典型款龐大,體積與把手尺寸固定,同樣是生鐵鑄造。依照重量分級,在壺身當中灌入適當重量(甩動時並不會感到壺身內部有填充物),並且給予壺身明顯識別不同重量的色彩(顏色表示的重量有標準規矩)。例如:16 公斤是黃色,24 公斤是綠色。把手的部份則不上漆,保留原始材質樣貌。使用上若是沒有做保養,把手上很容易便會產生一層鐵鏽。至於典型款的壺鈴,市面上清一色都會全部覆蓋一層黑色的塗料。依照不同廠家生產的壺鈴,把手、壺身形狀與比例略有不同。競技款式比較需要照顧,典型款則更適合作為日常生活運動訓練與練習用。

相較於典型款式,競技用的壺鈴,體型較典型款龐大,體積與把手尺寸固定,同樣是生鐵鑄造。依照重量分級,在壺身當中灌入適當重量(甩動時並不會感到壺身內部有填充物),並且給予壺身明顯識別不同重量的色彩(顏色表示的重量有標準規矩)。例如:16 公斤是黃色,24 公斤是綠色。把手的部份則不上漆,保留原始材質樣貌。使用上若是沒有做保養,把手上很容易便會產生一層鐵鏽。至於典型款的壺鈴,市面上清一色都會全部覆蓋一層黑色的塗料。依照不同廠家生產的壺鈴,把手、壺身形狀與比例略有不同。競技款式比較需要照顧,典型款則更適合作為日常生活運動訓練與練習用。

【全身性運動】

與多數人第一次看到壺鈴或是看見正在練習的人,產生的第一印象不同;壺鈴是非常安全的全身性運動。只要學會正確的觀念與操作方法,它是極為省時又安全有效的健身方式選擇。

壺鈴運動要求的是以正確安全的姿態與動作,能夠持續執行一個單純的動作三、五分鐘或更久,並不是在重量上盲目追求。使用壺鈴,不依賴上半身的蠻力,甚至在某些動作上禁止使用四肢的蠻力。此項運動要求的是穩固有力且耐力良好的軀幹核心與下半身的力量。

【壺鈴運動特色】 練習壺鈴,可以確實的提升肌力、肌耐力、肌爆發力,以及心肺耐力。進行壺鈴運動時,軀幹核心會被非常確實的鍛鍊,同時也能訓練全身運動的協調性,以及肢體的柔軟度。

練習壺鈴,可以確實的提升肌力、肌耐力、肌爆發力,以及心肺耐力。進行壺鈴運動時,軀幹核心會被非常確實的鍛鍊,同時也能訓練全身運動的協調性,以及肢體的柔軟度。

每次運動,透過 3 至 5 個基本動作,分成三、四個回合,執行大約 20 分鐘。再加上運動前後的暖身與緩和,只會佔用每天大約 30 分鐘時間。練習完畢,就可以安心的繼續自己原本的各種活動。

透過間歇式訓練、循環訓練、HIIT 等方法,短時間就能確實的提高體溫、基礎代謝率、心跳速率,達到心肺鍛鍊的目的。對於關節軟組織的衝擊或潛在傷害,則是比想像中來得安全許多。雖然壺鈴的重量看起來、聽起來很嚇人,只要學會正確的方法,就不會受傷。

【壺鈴練習的基礎】

正確安全的姿態與動作,是這個運動項目的基礎核心。在沒有認證壺鈴教練的指導下,千萬不要自行嘗試用壺鈴或其他重物如啞鈴、槓片等來做任何壺鈴動作。

這是一門需要先把觀念與技巧學會,才能開始鍛鍊身體的專項運動。學習的門檻其實不高,要求的是基礎的學習過程中,不要急著練習各種動作。一開始必定是從正確的蹲與坐進行練習。壺鈴運動的發力基礎,與舉重運動有許多相同。訓練雙腳踏穩,訓練核心隨時保持穩固有力的狀態,訓練全身肢體動作的協調性。

在練習基礎動作之前,必須先學會正確的用雙手輕鬆的提起壺鈴(Deadlift)。其實,光是練習這個動作,就可以幫助許多人,在日常生活中,避免因為搬動重物的錯誤姿勢引發的下背疼痛。

壺鈴的基礎動作,有下列幾項:

Swing, Clean, Squat, Press, Snatch

動作的學習有一定的順序。Swing 是基本功,基礎觀念與技巧有沒有正確的建立,只要看這個動作就知道一半了。第二個動作 Clean,則是要晉級其他動作之前,必須確實掌握的基礎技巧。許多練習壺鈴的人,一開始都不得不戴上護腕,原因便是 Clean 的動作基礎不夠熟練,還沒辦法讓壺鈴乖乖輕巧的隨著身體律動跟著換位置。

雖然不戴護腕,初期練習 Clean 這個動作時,手腕很可能經常出現淤血的撞擊傷。但是,為了精進技巧,教練還是會建議,不要戴,讓身體自己學會正確適當的力道與技巧,而不是想要靠蠻力快速的做很多下,以為這樣比較厲害。

身為壺鈴教練,誠心的建議您,從事壺鈴運動,正確安全的姿態與動作,慢慢的訓練自己可以不停歇的把玩操作壺鈴 5 分鐘甚至 10 分鐘,比起一次只能一兩分鐘不到時間,只求快、求重的蠻力暴力方法,來得更有使用壺鈴作為運動訓練項目的價值、運動效果與實質回饋。

練到受傷,不是壺鈴運動要提供的效果之一。

【適合的對象】

有些女性,原本就對於「有重量」的運動項目,興趣缺缺。原因不外乎是自認為力氣小、怕長出健美先生型的肌肉、怕受傷、怕曬黑、時間太長等等。

其實壺鈴運動適合各年齡層的人參與,對於性別也無限制。更特別適合經常在說「沒時間運動」的人。由於女性的體脂肪原本就較男性稍多,針對「怕長出醜醜大肌肉」的女性們,其實這只是個迷思。表層體脂肪沒有大幅度消除之前,你的身體看不到明顯的肌肉線條。

運動,不論是哪一種項目,都是在鍛鍊身體的肌肉,只是鍛鍊的部位、方法,鍛鍊的目的不同。不運動,肌肉與骨骼沒有接受適當的刺激,身體的各種功能便會持續的衰退。

許多人因為想要減肥而運動,其實,要減除身上的脂肪,最重要的是飲食的控制(不是刻意不吃或是挑食)與日常作息。運動則是輔助你的身體,更有效率的增長肌肉、消耗體脂肪。兩者合併,達到減肥、塑身的目的。

害怕肌肉太大塊,沒有優美的身體曲線,就必須確實的在運動前後做暖身與緩和的動作。幫助身體的肌肉纖維獲得充分的延伸,確保體態。暖身與緩和的運動,也能確實有效的避免運動傷害,並且減緩運動後的肌肉酸痛感受。

部份年紀較長或膝蓋軟組織已經開始退化的人們,針對壺鈴運動對於膝蓋或髖關節的負擔疑慮。其實,只要姿態動作正確,也能順利的參與,並且,對於強化肩膀、膝蓋關節的穩定性,有一定的幫助。動作的變化以及重量的選擇上或許要做個別的調整,但是,請不要因為膝蓋不能大角度彎曲,蹲了膝蓋會痛,就放棄運動。就像上面提到的,壺鈴運動,一開始,要學的就是正確安全的「蹲」以及「坐」。

初學者,女性,建議從 12 公斤開始練習。體力較差者,降到 8 公斤。男性,從 16 公斤開始,體力較差者降至 12 公斤。練習初期,在學習 Swing 之前,其實都是非常簡單的肢體柔軟度,姿態穩定性,以及 Dead Lift 動作。不用急著學招式,基礎不穩的情況下急著做甩動壺鈴的動作,就會很容易受傷。

運動的場地,一個人自己練習,只要一個榻榻米的面積就足夠。不用跑很遠,不需要搬動形狀重量都很難掌控的器材。運動完畢,放角落就可以,想運動時,隨時抓起來動一下。

【國際組織與競技】

較為有名氣的,有 IKFF 和 RKC 這兩大陣營。另外,在壺鈴競技領域,還有 WKC 以及所屬的各國的壺鈴競技組織。RKC 因為綜合格鬥技在北美地區的普及推廣,擁有許多格鬥技選手與學員支持者。來自俄羅斯的靈魂人物 Pavel Tsatsouline 成為壺鈴界的「硬漢教父」象徵。而 IKFF 的代表人物,具有紮實中國武術訓練的一代壺鈴大師 Steve Cotter 則是以推廣「壺鈴武藝」作為一種運動項目與態度的概念,行走世界各國,推廣壺鈴運動。目前 RKC 與 IKFF 都有提供合格認證教練或指導員的研習檢定項目。對於推廣壺鈴運動本身提供相當大的助力,協助許多人透過健身房、武館或個人,學習到正確的運動技巧與概念。目前台灣只有隸屬 IKFF 的 Kettlebell Taiwan 正式在推廣壺鈴運動,並提供教練培訓與認證服務。

至於壺鈴競技領域,則是另外一個世界。這是比拼長時間操作,比拼次數,比拼重量,比拼世界排名的激烈競爭領域。作為運動項目的選擇,競技領域不是建議參與的部份。壺鈴當成一種鍛鍊體能的全身運動專項,對於多數人來說,其實已經非常足夠。

【怎麼開始】

請你找合格的認證壺鈴教練,一對一,或是找幾個朋友,一起向教練學。初期不需要買自己的壺鈴,或許練習兩三次之後,開始有持續運動的興趣與心得時,再來購買壺鈴就可以。教練會提供學員適當重量的壺鈴,進行練習。

若是要購買,方便自行練習。競技款式的壺鈴,由於壺身的球體較大,接觸身體與手腕時,感覺衝擊的力道更柔軟。對於初學者而言,其實更建議使用競技款。長期使用壺鈴做運動的人,也會建議使用競技款,可以省略適應典型款式因為重量增加、體積與把手變化產生的技巧調整過程。當然,對於技巧非常熟練的大師們來說,用什麼款都還是很順暢的。但,這並不表示初學者也可以,因此還是會建議,使用競技款來練習,技巧與手感的部份不需要因為選擇壺鈴的重量改變而跟著重新調整一次。

我是隸屬 IKFF 組織,台灣壺鈴總會(Kettlebell Taiwan)認證合格的壺鈴教練。我和其他教練們,希望能在台灣推廣壺鈴運動成為更普及的運動項目。若是您有興趣學習壺鈴運動,請與我聯繫。初次學習,您不需要付出任何費用,教練會帶著你一起運動大約 30 至 45 分鐘,歡迎您親自來體驗壺鈴運動的樂趣。

Mon – Sat 09:00 – 22:00

行動電話: 0988 782 844

Facebook留言