【健康醫療網/記者楊艾庭報導】全球疫情截至2/13,確診數已破4億,死亡人數則超過581萬且節節攀升。尤其歐美地區的發生率及死亡率是最高,而台灣的疫調作業相當積極、擴大匡列採檢與境外檢測,相較國外的發生率、死亡率都偏低,台大公共衛生學院陳秀熙教授在《新冠肺炎防疫科學園地》直播中表示,台灣的防疫進程即將進入「動態清零」的階段,而全世界大部分國家,則已經突破疫情有效的控制點,進入與「病毒共存」的階段。

海外與「病毒共存」波及經濟、醫療 台灣仍須以清零為目標

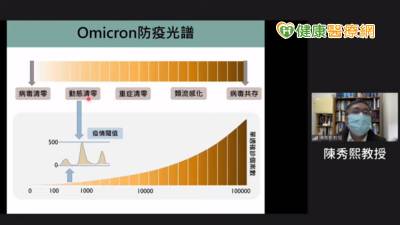

究竟什麼是「病毒共存」、「動態清零」、「重症輕零」階段?陳秀熙提出「Omicron防疫光譜」(如圖一),基本上有兩個極端,一是病毒清零、另一是病毒共存,台灣和紐西蘭在新冠肺炎疫情爆發時是以病毒清零為目標,但全世界現今則是以病毒共存為趨勢,導致確診數驚人攀升,陳秀熙表示,這對醫療能量與經濟生產力損失有很大影響,台灣絕對不可能走向病毒共存這條路。

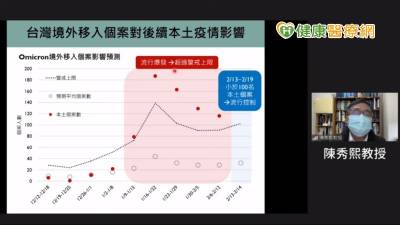

年前台灣爆發的Omicron疫情,陳秀熙表示,台灣境外移入個案數每週仍維持300名確診,對醫療量能而言,如何做好輕症分流、集中檢疫管理,以及防止重症發生,是未來監控境外移入個案的重要策略。而台灣的本土疫情已獲控制、漸漸趨緩,陳秀熙認為,這和全台疫苗追加劑覆蓋率高,及落實防疫措施有關。若台灣每週確診數可控制在350以下,可達到「重症清零」的標準,台灣雖然目前還是出現1、2例重症患者,但幾乎達到標準,且高雄、桃園疫情已有效控制,很快將迎向「動態清零」。

▲圖一:Omicron防疫光譜。@《新冠肺炎防疫科學園地》線上直播

陳秀熙:對台灣疫情持樂觀態度 2個月有望清零

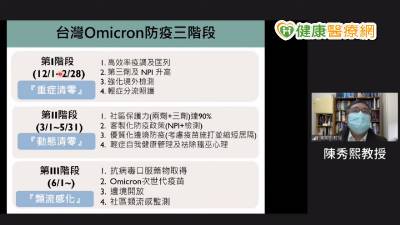

陳秀熙進一步詳細分析,台灣經過桃園機場群聚案爆發後,第一階段是採取「重症輕零」,壓制疫情不讓重症產生,保護人民最基本的安全,讓疫情逐漸受到有效控制,接著漸漸往「動態清零」的方向來移動,意即因Omicron傳播力強,清零完一段時間,仍會因隱形感染個案造成小群聚感染,但每個國家可容忍的數量都不同,視需求而定。

陳秀熙表示,如果要從重症清零正式進入動態清零,台灣每週確診數除了應落在350-500位個案,還得有效匡列、採檢,阻止小型的群聚感染疫情擴大,未來這2個月就有機會可以創造0確診。萬一疫苗施打速率不夠快,若NPI(非藥物介入措施)又受到影響,一旦群聚感染增多就以重症清零為目標壓制疫情,再變成小群聚感染的動態清零,這是目前應採取的台灣模式。

而歐美國家與病毒共存的現況,未來研發新藥物與新世代疫苗,會慢慢走向「類流感化」的防疫,也就是確診數不會這麼多,只會出現地方性的感染個案,變成一種可治療的疾病。陳秀熙表示,台灣未來融入全世界之後,如果這支病毒沒有再變異,就會同樣進入流感化趨勢,與人類共存。但過程中無法排除萬一與病毒共存時個案數多的情況下,可能會產生變種病毒,因此仍須提高警覺持續監測。

▲圖二:台灣防疫三階段。@《新冠肺炎防疫科學園地》線上直播

【延伸閱讀】

資料來源:健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52846

喜歡本文請按讚並分享給好友! 更多健康資訊:健康醫療網https://healthnews.com.tw

Facebook留言