便秘的問題是每個人日常都會發生的,如何順暢排便也是眾人都會關注的課題,近日,有外媒報導欲掀起「廁所革命」,如今小編就來告訴你,「蹲式」和「坐式」,哪種更加科學健康,哪種更加適合你。

▲上廁所的哲學,哪一種上法比較科學(sourse:jia360)

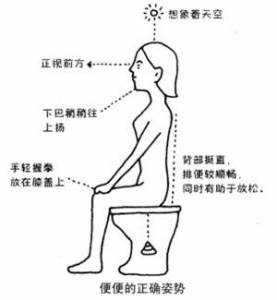

上廁所有正確的姿勢嗎? 答案是有的。

一般來說,如廁時上身建議挺胸直腰並略帶前傾,然後根據自己的舒適程度,調整細節姿勢;但如果是蹲著就不存在挺胸問題,把姿勢還原到自然狀態即可。你還需要要全神貫注,不要有分散注意力的行為。如果發生便秘、排便困難,此時不要死命用力,這樣不僅不利於排便,反而可能給你的心腦血管增加不必要的壓力,時間也不宜過長,壓力不要過大,做到有規律排便即可。

1、 蹲:理論上蹲式更容易排便

根據南京第一醫院主任醫生指出,從生理結構上來說,蹲式的排便更符合人體生理,理論上來說排便應該更順暢。原因是人在下蹲時,腹部的壓力比坐著時要大,這能減少腹部用力,對排便有幫助作用。

「人在一般坐姿中,肛腸角大約是80°~90°,而蹲姿時肛腸角可達到100°~110°。從理論上講,肛腸角越大,直腸越直,排便就越順暢。」人在蹲著的時候,人體曲線還原到最原始狀態,兩腿分開,肛門也會自然分開,肛門擴約肌撐開,這種時候其實更便於排便。

日本學者在多年前做過一個實驗,讓受試者吞下顯影物,再用X 光拍照,發現採用蹲姿排便時,肛門直腸角的角度比坐姿時大了26 度。所以,如果你覺得蹲著排便更輕鬆,絕非是個人錯覺。對於一些有便秘情況、排便困難的人群來說,我們也會建議他們更多選擇「蹲姿」,來改善他的排便情況。

提醒:蹲的時間太長易患痔瘡

但說蹲式絕對比坐式好,這又是不對的。因為下蹲姿勢短時間有助排便,但是蹲的時間長了,也容易有其他問題。比如很明顯的下蹲時間長了,肛門周圍靜脈回流會受到影響,長期如此的話,痔瘡的風險就加大了。

2、 坐:坐著減少腿部壓力,更耗時

排便姿勢不會直接導致肛腸疾病,坐姿排便也不會增加患上痔瘡、便秘、大腸炎、闌尾炎和結腸癌等疾病的風險,但坐著相對舒服,有人在坐便器上看書看報,延長了如廁時間,從這個角度出發,增加痔瘡發病率也不是不可能。相對於蹲姿,坐姿沒有腹部朝下等重力作用,排空時間更長,腹部用力更多,更耗時。

3、 凳子:「踩凳子」其實沒啥用

有人推薦採用坐姿排便加個小板凳,減少大腿與軀幹的夾角角度,模擬出和蹲姿排便一樣的效果,給力又不累。姚平副主任醫師則認為這個對腹壓增加很有限,減少排便壓力也是有限的,沒有必要那麼麻煩。

蹲or坐,哪種更衛生?

從衛生角度看,如廁後水沖馬桶,會將糞便中的大腸桿菌等細菌飛揚起來,污染空氣和馬桶坐墊,所以廁改採取蹲式更有利於乾淨衛生,每人一位,安全衛生,人與人之間哪怕是間接的接觸都不會發生,故不存在相互間傳染疾病的問題。更何況,它使用便捷,比較節約寶貴的水資源。雖然在家如廁大部分人更願意選擇坐式的,但出門在外,恐怕大部分人都喜歡蹲式的,這也是從衛生角度考慮。

如何避免佔著茅坑不拉屎?專家介紹了三種方法

1、 順時針按摩腹部

圍著肚臍順時針打圈按摩,順應了腸道蠕動的規律,有利於刺激腸道,增加便意。

2、 輕輕拍打骶尾骨

直腸緊挨骶尾骨後方,輕輕拍打骶尾骨,有利於將力量傳遞到直腸,通過振動刺激腸道,利於排便。

3、 從上往下按摩腰部脊柱

有利於刺激馬尾神經,中醫中這一區域有刺激排便的穴位,能刺激排便。

提醒:

為什麼在防治便秘的時候,我們會提醒許多人,想去廁所時千萬不要忍,否則就可能導致便秘呢?就是因為老是忍耐,就會讓這個信號被削弱,使得人體不能做出自然反應。在排便的時候看書看報、玩手機,也是這樣的情況,這會造成大腦注意力分散,對於腸蠕動信號不能有效捕捉做出反應,使得你的如廁時間不知不覺延長,排便過程也越來越不暢,長此以往也會造成便秘。

Facebook留言