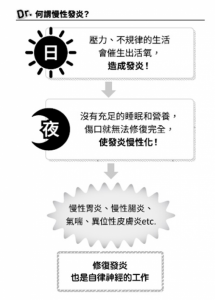

活氧會引起「慢性發炎」

那麼,這裡就來說明會引起各種疾病的慢性發炎是如何形成的吧。

人在白天會因為壓力引發缺血狀態,使組織受損。損傷處會有「白血球」聚集到傷口,生成活氧以便殺死細菌,進而引起發炎,被殺死的細菌則由白血球吞噬處理乾淨。

(圖片來源:資料圖庫)

醫師:「提到『傷口』,你是不是會聯想到割傷之類的外傷呢?」

太田先生:「對,沒有錯!難道不是嗎?」

醫師:「你要把這裡所說的「傷口」,想像成身體各個部位的不適症狀。比方說拉肚子或嘔吐,這就是起因於胃炎和腸炎,肺炎和中耳炎也是一樣,腰痛也是關節或腰部發炎。」

太田先生:「這麼說來,只要努力避免受傷,白血球就不會出現、生出活氧,人體也就不會氧化了,是這個意思嗎?」

醫師:「就是這樣。你只要理解到這個程度就夠了!」

入夜後,免疫細胞的「肥大細胞」(mast cell)就會成為主體,開始進行「傷口修復活動」。就和道路施工時用電鑽絞碎破損的部分一樣,肥大細胞會為了處理異物而生成大量活氧,引起發炎並修復傷口。

人體就是以這種方式,在白天與外敵作戰時,以及夜晚處理異物時,都會產生發炎反應。要是睡眠時間太少,會導致白天形成的很多傷口無法及時修復,就這麼拖到下一個白天,同時也會引發所謂的自律神經失調。

如果連日沒有充足的睡眠和休養,修復過程中的發炎症狀就會持續燜燒、變成慢性發炎。4

最具代表性的慢性發炎型疾病,就是氣喘、異位性皮膚炎、骨關節炎;原因不明的自體免疫性疾病橋本氏甲狀腺炎、結締組織疾病、風濕性關節炎也都是慢性發炎引起的疾病。

醫師:「因為自律神經很重要,所以我補充說明一下。太田先生,你會想要「活動心臟」嗎?」

太田先生:「咦?可是,那是身體自己讓它動的啊……」

醫師:「沒錯。人體有很多活動無法靠自己的意志控制,而是由身體自行控制。」

太田先生:「因為是身體自己控制,所以才叫作「自律神經」啊!腸胃蠕動也是這樣來的吧?」

醫師:「是的。所以我們不會想著「來用胃消化吧」這種事,因為自律神經都會幫忙完成。但要是壓力太大、生活不規律、飲食混亂……這樣長期下來,自律神經就會失常。」

修復發炎也是自律神經的工作,但是飲食太過隨便,自律神經就無法好好運作,腸胃發炎也就不容易治好了。

總而言之,腦梗塞、心肌梗塞、代謝症候群、糖尿病、失智症也都與慢性發炎有關。想要預防慢性發炎,就別讓當天修復傷口的工作拖到隔天早上。因此最重要的就是充足的睡眠和休養。

「慢性發炎」會使人處於「身體常常不好」的狀態

太田先生就是典型的慢性發炎,經常腹瀉,代表腸胃總是處於發炎的狀態,只靠藥物不可能治好。

這畢竟不是食物中毒,只是腸胃的運作缺乏活力。太田先生是在家工作,除了工作的影響以外,吃飯時間也不固定,早餐常常不吃。基本上,一天三餐要盡量在固定的時間吃完。

一般的上班族也是一樣,在這種狀態下根本不可能有「精神」,甚至還可能導致「憂鬱」。

太田先生:「我早上通常沒什麼胃口欸……」

醫師:「那可以喝杯蔬果汁,或是吃根香蕉也無妨,這些都有助於消化。」

但是,水果也含有不少糖分,要多加注意。

只要不吃消夜,腸胃就會在夜間休息,為消化早餐做準備。在這種狀態下,早餐有時吃、有時不吃,會導致胃酸分泌不正常;沒有充分消化的食物進入腸道,也會造成腸道負擔、引發腸炎,導致腹瀉和便祕。

太田先生:「腹瀉和便祕真的很讓人鬱卒呢。」

醫師:「既然你都這麼覺得了,那就不要依賴藥物,應該要改善飲食和生活習慣。在固定的時間進行消化活動,也是自律神經的工作。要是不吃早餐,胃沒有東西可以消化,就會不知如何是好、煩惱到底該不該分泌胃液……」

太田先生:「可是我都有好好吃晚餐耶?」

醫師:「那可不行。太田先生總是喝酒又吃太飽,每天只睡2、3個小時,所以才會引發胃食道逆流,也會提高食道癌的風險。」

胃和食道之間有個避免逆流的「瓣膜」,這裡的功能會隨著年齡增長而退化。年輕時還沒關係,但是一到了50、60歲以後,就要遵守「晚餐吃巧」的原則。

胃壁上都有一層屏障,可以保護自己不被強酸性的胃液溶解,只將食物消化成糊狀輸送至腸道,但食道的黏膜並沒有這層「屏障」,要是胃酸往上流,就會造成胃食道逆流。

吃太多打嗝時,會有少許胃液溢出食道,但一開始就不該吃到這麼飽,「八分飽」才是最好。

本文摘自如何出版《用七色飲食打造不生病的身體:醫學博士親身實證!一週有感,兩週變健康!》

【更多內容請上圓神出版。書是活的粉絲專頁,或圓神書活網;本文由圓神出版提供,未經授權,請勿轉載】

Facebook留言