什麼是「徒手療法」?

徒手療法是每一個會動的人都會做的自主復健動作,所以它是非常本能且生活化的動作。例如:你覺得脖子卡卡、肩頸痠痛,很自然就會轉轉頭,朝痠痛處捏捏肩膀;搬東西過重或手臂痠痛太頻繁,就會自己按按揉揉;坐太久,起來伸個懶腰,這些其實就是最簡單的徒手療法。

隨著人的痠痛利用手開始整復,慢慢學會借用簡單的工具,如人類起源的石頭,經過幾千年磨尖或以牛角取代,一直發展至刮痧與針灸。從發明火開始知道用負壓的拔罐或溫灸。從局部過度的使用肌肉導致協同肌的肌力不平衡,進而造成骨骼異位,而有了推拿整脊。這些都是我們老祖宗將其經驗代代相傳,累積下來的整復手法,通稱為「徒手療法」。

在中醫的範疇裡稱之為損傷學,在民間有人稱之為民俗療法,而在目前行政院衛福部的管理下,稱之為民俗調理業傳統整復,而更流行的說法是運動傷害復健。

按摩的節奏和手法

掌握3種節奏

當施作者在被施作者身上進行按摩的過程中,最重要的是共鳴,而達到共鳴所需要掌握的要點就是節奏。

調息的節奏

調息是要把一回呼吸的時間拉長,也就是先把數息的時間拉長,再把呼吸之間所自然發生的停氣與屏氣時間拉長。在前面內容中,我們說明過如何練習調息以及操作要點。

在這裡要強調的「調息節奏」,是指在按摩放鬆時,施作者與被施作者的調息必須是一致的。也就是說,當被施作者吐氣時,施作者也吐氣,這時將掌根輕緩從容地開始壓迫肌肉,等到停氣時再外推;而吸氣時,施作者與被施作者一樣都要吸氣,但施作者的手與被施作者的身體是處於接觸而無任何壓迫及施力的狀態,因為此時是被施作者納入正氣,並有可能轉換成電磁力之時,也就是他的自癒時間。

施力的節奏

施作者要保持「施力節奏」的關鍵,在於不能失去掌根的觸感,在操作的概念上分為兩要素。第一是手臂打直,如此才能用身體的力量緩緩壓下,壓到底後再以不移動掌根的方式向外側推出,所謂外側就是與骨骼位置呈相反方向。第二是力量控制,手掌對著肌肉壓下的過程,若以重量計算是從零到七公斤,換句話來說,施力節奏可以用八拍來操作─零、一、二、三、四、五、六、七、推出。每默數一個數字,就加重一公斤。

很多初學者的施作常常都忽略了掌根的觸感,施作的間隔上沒有每一次都從零開始,因此往往會越按越用力,肌肉也沒有機會在施壓後得到放鬆休息。而連續的對抗最後會造成肌肉不斷地緊縮,如此一來往往無法達到放鬆的目的,反而會因為與肌肉對抗而產生反效果。

距離的節奏

如果按摩的位置在胸部、腰部、背部,通常採用的按摩方式,是以半個掌根、半個掌根的間距,將掌根落在肌腱處,往脊椎的相對方向(也就是垂直脊椎)推出。因此「距離節奏」就是指手掌在同一塊肌肉上移動時,每次距離要維持「半個掌根」。如果按壓的是所謂的「筋結處」(亦為痠痛點),則往下深壓後,掌根不動,逆時針轉兩到三圈,轉的圈數以配合停氣的時間為宜。

圖說:用掌根施力於背部肌肉時,配合著「零、一、二、三、四、五、六、七」的節奏,一邊加重重量,當數完七後再將掌根向外側推出。接著移動半個掌根的間距,再重複同樣的步驟按壓。

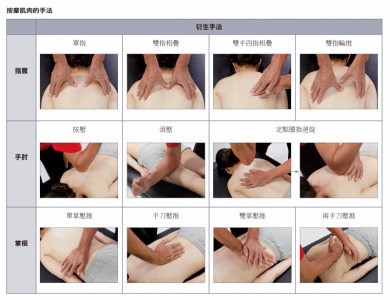

運用3大基本手法&衍生手法

在亞健康的對證來說,肌肉是元凶,因為肌肉沾黏的氣滯血瘀造成了肌肉的收縮、不易伸展,同時也因為緊繃造成了椎間盤的空間被壓縮,或是骨骼的轉位。例如,頸椎的壓迫造成手的麻痛、腰椎及薦椎的壓迫造成下肢的麻痛、臀部肌肉的損傷造成外展受阻、或外側腿肌的長期緊繃使得膝關節外轉、小腿肌力退化……。

因此在觸證之後,必先以按摩的手法來放鬆肌肉。唯有將肌肉放鬆,肌纖維內的氣滯血瘀才能更順利地以拔罐的手法排出。肌肉問題處理完後,輕微的滑位可以靠正骨的復健動作復健,例如均抗動作,但較為嚴重的則需透過外力推拿正骨的牽引手法。

無論按摩或推拿,甚至拔罐,都得靠手的觸證、按摩或牽引,因此,手可說是復健的最大關鍵。接下來介紹指腹、手肘、掌根的基本手法與衍生手法。這些都是徒手療法在按摩放鬆肌肉或肌腱時,最常用也是最管用的手法,當然還有拍打或用小臂尺骨的滾動,也都是可以相互結合運用的手法。但無論用何種手法,節奏與施作力度的掌握,絕對是關鍵!在正式進入徒手療法前,請務必先熟悉各手法。

指腹─用電磁力最強的地方來觸證

指腹是全身生物電磁力最強,也就是「炁」最強的地方。我們非但要保持住,也要能發揮它的效能。因此在觸證上都用指腹,就如同中醫師把脈是一樣的道理。由於肌肉有勞損甚至損傷的地方,相對肌肉也較為緊繃、電磁力較弱,因此指腹的強電較容易觸到。但如果指腹過度用力,觸證的觸感自然就會減弱。因此指腹多以觸證為主,在實際操作上,按壓穴位及肌腱多以指尖為主。

圖說:觸診時,多以電磁力最強的指腹進行。

手肘─用身體最強的地方來釋壓

手肘是全身最硬的地方,這個地方完全不用練習就可以當成武器來自衛,所以當指腹觸證到與眾不同的肌腱,或氣滯血瘀的肌肉時,手肘就是最好的利器。無論多強健的肌肉或肌腱,都不是手肘的對手,也因此下肘時,要特別注意施力的過程與節奏,必定是從零開始,並用身體的重量下去。至於小腿部分,或許用較溫柔的手刀,效果會更佳。

圖說:以手肘施作的力道較強,須留意施力大小,以免造成反效果。

掌根─用整個身體的重量來傳動

掌根由八塊小小如骰子般的骨頭所組成,這八塊小小的骨頭恰好就是用來壓轉按摩時最好的利器,而且也可以輕鬆地將自身重量,透過掌根來壓迫較緊的肌肉,甚至推背或推小腿、揉膽經及放鬆股四頭肌等等。不過,掌根的觸證效果沒有指腹來得優異,因此通常在施作幾回合後,還是得用指腹來觸證。與它類似的手法還有握拳時,拳背的四個指根,只要施作者的體位適合施作,又不會太費力,也是一個很好的選項。

圖說:掌根適合用於背部、大小腿等需要推壓轉動的按摩法。

手法用語解釋

在第三章的對證應用中,會常見到「以垂直於肌纖維走向橫撥肌肉」這樣的手法,這是非常基礎的概念,各位務必先釐清每條肌肉的肌纖維走向,按摩才能見效。

本文摘自《鬼手武醫的對證徒手療法:第一本從肌肉著手的整復圖解全書,從按摩解證到自主復健,徹底終結痠痛與長年損傷》

作者:張振澤, 洪肇欽

圖文提供:蘋果屋出版社

Facebook留言