近日作家瓊瑤丈夫平鑫濤因失智住院,瓊瑤不滿平鑫濤子女讓父親插鼻胃管,而引發些爭論。插管怕增加感染風險、不插又怕患者餓,坦言站在家屬立場,確實兩難。在醫療處置的「插管」有很多種,有鼻胃管、尿管、各種引流管,TVBS 56 台《健康2.0》主持人鄭凱云帶大家了解這些管子是做什麼用途,當面臨問題時讓家人有更好的選擇。

醫學上所謂的插管到底是插什麼管?

基隆長庚醫院外科副教授江坤俊表示,醫學上講的「插管」其實專指「氣管內管」,而非瓊瑤女士說的鼻胃管。不過,包括鼻胃管、氣管內管、尿管,都是加護病房常見的維生用的管子。

病人的生死課在家中引爆衝突,旁觀的我們都不忍看到。美國記者維特士(Michael Vitez)曾進入醫院數月,報導很多家庭面臨病人臨終抉擇的苦痛,得到普立茲新聞獎。他說:「加護病房為病人帶來康復希望,但也可能帶來痛苦離世的代價,何時決定放棄,是一場不折不扣的折磨」。他看到成千上萬的家屬守候在摯愛身旁,不知將會發生什麼事,也不知該怎樣做才對。

引起瓊瑤與繼子女雙方家屬爭執的「鼻胃管」,到底是做什麼用的?

彰基安寧緩和療護科主任 蔡佩渝表示,鼻胃管(Nasogastric tube)的使用場合:

- 肚子太漲要裝個管子減壓 eg. 腸阻塞

- 洗胃用 eg. 胃出血、藥物過量中毒

- 意識不清的病人要防止他被自己的嘔吐物嗆到

- 沒辦法吞嚥的病人或老人家,裝一條鼻胃管可以直接灌牛奶

鼻胃管放進去之後,會打空氣進去,用聽診器聽聽看胃裡有沒有空氣聲或氣泡聲,以確認是否放對位置。放錯位置的話,牛奶直接灌到肺裡去是會出大問題的。

使用鼻胃管的副作用

醫療記者洪素卿表示,台灣長期照護中使用鼻胃管的需求很高,而鼻胃管因為便宜,而且容易更換,所以成為最常使用的營養攝取輔助工具。但是,由於鼻胃管會造成鼻腔與咽喉有異物感,而這樣的不適感,常導致插管者自己拔管的狀況,導致需要重新插管。

因此,插管者也可能會被約束雙手,這樣的拘束會產生心理層面的不適,以及病患與家屬之間的衝突。外加鼻胃管位於臉部,存在感明顯,使用者也可能會因為不好意思以此面貌面對親友,而造成心理壓力。另外,鼻胃管需要一個月更換一次,長期下來,由於頻繁更換的關係,可能會因為磨戳而造成胃壁出血,以及使得胃酸逆流,而造成食道炎等問題;也可能因爲管線的長期壓迫,而對鼻孔與食道而造成壓傷或潰傷。

我不想插鼻胃管,怎麼辦?

彰基安寧緩和療護科主任蔡佩渝表示,過去根據《安寧緩和醫療條例》,我們只有讓已經「罹患嚴重傷病,經醫師診斷認為不可治癒,且有醫學上的證據,近期內病程進行至死亡已不可避免者」的所謂「末期病人」,有不施行心肺復甦術或維生醫療的權利。但是已經三讀通過的《病人自主權利法》,把適用的範圍擴大了。包括以下五種情況「末期病人、不可逆轉之昏迷、永久植物人、極重度失智、其他經政府公告之重症」的病人,都可以選擇接受或拒絕「維持生命治療」及「人工營養與流體餵養」。(但上述五種狀況的定義還要請衛福部訂出判定標準,再由醫師臨床判斷。)

像瓊瑤丈夫平鑫濤的狀況如果符合極重度失智,且他生前有訂定「預立醫療決定」(AD),家屬及醫師就可以根據病人的意願,決定是否使用鼻胃管。至於急性病人如車禍或心肌梗塞,因為不是「末期疾病」,縱使已簽署AD,醫師還是要做CPR以救治病人的。

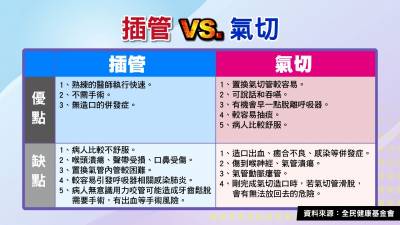

「插管」(氣管內管)和「氣切」有何不同?

基隆長庚醫院外科副教授江坤俊表示,若病人需要長期使用機器幫助呼吸,通常會考慮施行氣管切開術,簡稱氣切,將原本經由口腔或鼻腔進入氣管的氣管內管,換成直接從頸部氣管開口處直接放入氣管的氣切管。需進行氣切的狀況也可簡單分成下列三種:

- 在急救或進行全身麻醉時,若因呼吸道構造異常,無法從口腔或鼻腔插入氣管內管時。

- 病人有頸喉部癌症或是嚴重頸喉部感染並壓迫呼吸道。

- 當加護病房的病人若插管超過兩週且若預期在未來三週內無法脫離呼吸器時。

雖然氣切外觀看起來比插管可怕,但事實上,插管時病人得一直張口含著管子才辛苦,改用氣切管,病人會比較輕鬆,抽痰的不舒服也較輕微。

更多精彩節目內容,請鎖定TVBS 56頻道週六、日晚上21:00的《健康2.0》。

Facebook留言