【NOW健康 楊芷晴/桃園報導】超強寒流一波接著一波,全台各地屢屢創下凌晨最低溫!隨著氣溫直降,早晚的溫差越來越大,許多民眾最常注意的是家裡有心血管疾病的長輩,擔心他們一不小心因為溫差過大而有心肌梗塞的風險。但是心血管疾病除了心肌梗塞外,還有主動脈剝離,醫師提醒,主動脈剝離一旦發生,很可能會突然失去生命。

談到主動脈剝離,近來許多位名人因主動脈剝離而驟逝,讓人不勝唏噓。根據統計,每年大約100萬人中有5到30人罹患此疾病,發生年齡常見於40到70歲之間,是1種罕見但致命的心血管疾病。所以主動脈剝離到底是什麼?竟能讓人在短時間內喪命?民眾又該如何預防?

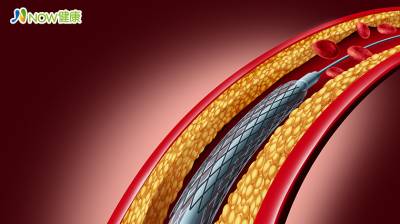

▲主動脈血管是有彈性的3層結構,當內膜層有病變,或血壓長期控制不佳就可能將血管壁衝破,導致剝離發生。(圖/ingimage)

主動脈剝離分A、B型 這類型死亡風險最高

令人聞之色變的主動脈剝離,發生當下會有什麼樣的感覺呢?國軍桃園總醫院心臟血管外科科主任顏至謙醫師表示,主動脈血管是有彈性的3層結構,供應血流至全身,當內膜層有病變,或血壓長期控制不佳、居高不下,就可能將血管壁衝破,導致剝離。最明顯的感覺是發作當下真的是所謂的「心如刀割」,會從背部痛到胸口、再從胸口痛到腹部,嚴重甚至休克,疼痛指數超高。醫學上依照主動脈剝離撕裂位置和剝離擴展情況,可概分為A型和B型2大類。

▸A型主動脈剝離:平均好發年齡為55至65歲。剝離範圍從心臟開始逐漸影響到腹部。通常都必須緊急手術治療,若波及的血管範圍大,死亡率高達7成!每多等候1小時就會增加1%死亡率。而手術中血管持續剝離的死亡風險則為2至3成。

▸B型主動脈剝離:平均好發年齡為65歲以上。剝離範圍並未從心臟血管開始剝離,因此較A型和緩。初步會採保守的藥物治療,必要時以支架修補,治療成功率可達9成。

顏至謙醫師強調,無論是A型還是B型,若有遺傳性病史,發病年齡還會再往前提早。

發病沒有徵兆 有家族病史者要留意

然而令大眾憂心的是,主動脈剝離除了死亡率高外,患者發病前不會有任何異常狀況,所以常是突然發作!發作突然也無法預先篩檢。不過,我們還是可以從遺傳來判定自己是不是主動脈剝離的高危險群。

因為醫學上將主動脈剝離發生的危險因子分成2類,其中,第1類是就是遺傳,例如先天性的主動脈狹窄、家族遺傳病史如馬凡氏症候群、多囊腎疾病等;第2類主要是三高,例如高血壓控制不良導致。

以馬凡氏症候群為例,本身血管結締組織的彈性較差,相對脆弱,禁不起過大壓力負荷,就有可能造成主動脈剝離。除由基因診斷外,此類患者多半從外觀可以判斷:手長腳長,肌耐力不足、還會有胸廓內凹或脊椎側彎狀況,這就有可能是馬凡氏症候群。另外,多囊腎也屬於結締組織病變,同樣有造成主動脈剝離的風險。因此有家族病史的民眾要特別留意。

顏至謙醫師說,自己就曾收治2例馬凡氏症候群引起的主動脈剝離,1位是媽媽、哥哥皆有病史的43歲女性;另1位則是從37歲主動脈剝離發病後立即開胸手術,每半年至1年持續追蹤過程中,又陸續發現胸部和腹部血管不正常擴張產生動脈瘤,至今因為心臟問題前後動了3次大手術。

三高也是誘發因素 定期健檢控制血壓是關鍵

此外,三高(血壓高、血糖高和血脂高)是誘發主動脈剝離的另一重要因素,臨床急診常遇到主動脈剝離發病患者,檢查後才發現血壓、血糖和膽固醇都偏高。因此顏至謙醫師呼籲,有遺傳性疾病必須定期追蹤,控制三高、避免情緒激動、高壓工作;若無遺傳疾病但為三高族群,必須減少油炸、高鹽份飲食,戒菸、減重、適度運動、規律作息。若介於140至160之間危機值的高血壓,可先從飲食、作息調整,觀察3個月至半年,再決定是否需服藥控制。

更多NOW健康報導

▸【影】糖vs.醣 傻傻分不清?! 糖尿病患者為什麼要控血糖?

▸ 10度低溫冷死人是真的 天冷猝死3危險時刻應提高警覺

就❤NOW健康:社群 │ 影音 │ 官網

編輯嚴選:學會控「醣」、穩住血「糖」 控制糖尿病其實沒有這麼難!

Facebook留言