Q:失智症病友被指控偷竊時應如何處理?

A:可能因犯罪時之精神狀態不罰或減輕其刑(刑法第十九條)

張先生今年六十八歲,被診斷出罹患失智症三年了,最近精神情況越來越壞,除了對外籍看護毛手毛腳外,還常去外面牽走鄰居的摩托車,氣得鄰居揚言要報警,張太太不是沒有勸過先生,但先生的反應是越來越激烈,幾乎快要對任何勸阻的人暴力相向。張太太一想到這裡,眉頭就皺得更深了。

失智症病友其失智症之病症,並非一夜之間就惡化至最嚴重的程度,而是隨著時間的經過,病症或快或慢的加重,是一種進行性退化的疾病。依據知能障礙之輕重,可分為初期、中期、晚期。

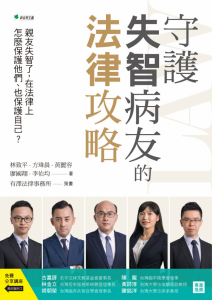

(圖片來源:https://pixabay.com/)

圖說:失智症病友被指控偷竊時應如何處理?法院雖會判刑,但多半會減輕其刑。

案例中的張先生,可被分類為失智症中期,生活能力繼續下降,對日常生活事物的處理上變得更為困難,對事情和語言的理解力、情緒控制力薄弱,使得更加容易發脾氣,經常會與家人或照護者發生衝突。

若失智症病友,因對事情和語言的理解力、情緒控制力薄弱,做出違反刑法規定的行為(例如:竊盜、性騷擾等),是否仍應受刑法之處罰?依刑法第十九條第一項規定,「行為時因精神障礙或其他心智缺陷,致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者,不罰。」

同法第二項:「行為時因前項之原因,致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力,顯著減低者,得減輕其刑。」

然前述所稱「辨識能力顯著減低者」,並非必然均能減輕其刑,而係依法院判斷是否應當減輕其刑。另外,法官也常以刑法第五十七條規定內容,衡酌犯罪之動機、目的、手段、所得利益、對被害人造成之損害等一切情狀來量刑。

依法院判決案例分析,失智症中期病症所犯之竊盜罪,有法院認定係屬刑法第十九條第一項規定之不罰事由。但若屬失智症初期病症所犯之竊盜罪,則可能有免刑(刑法第五十九條:「犯罪之情狀顯可憫恕,認科以最低度刑仍嫌過重者,得酌量減輕其刑。」)、減輕其刑(刑法第十九條第二項)。

而失智症病友若因犯罪行為被判刑,因刑事處罰係為使行為人(即犯罪人)本身受到制裁,旁人無法代為受罰,故監護人無須連帶負責。

就本案例中,如果張先生於行為時,有確切證據能證明處於精神障礙或其他心智缺陷,致不能辨識其行為違法且欠缺依其辨識而行為之能力者,法院多半會認定欠缺責任能力,屬不罰行為而判無罪;若屬初期失智症病症,觸犯刑法罪責(例如傷害、竊盜等)法院雖會判刑,但多半會減輕其刑。

但若失智症病友之暴力行為或影響公眾安全之行為會不斷再犯,則法院可能會在判決無罪同時,要求失智症病友至指定相當處所施以五年以下的監護。

本文摘自《守護失智病友的法律攻略》/林致平,方瑋晨,黃麗容,廖國翔,李佑均(有澤法律事務所律師)/新自然主義

※有澤法律事務所律師群,於11月30日下午2點半在台北金石堂信義店5樓龍顏講堂,演講「守護失智病友的法律攻略」,為失智症病友家屬剖析案例,提供您保護自己、也保護家人的法律常識,歡迎您蒞臨指導。洽詢電話(02)23925338分機16或網路報名。

Facebook留言