【NOW健康 陳敬哲/台北報導】COVID-19(新型冠狀病毒、武漢肺炎)不斷發現輕症或無症狀感染者,同時因為傳染性高,病毒在環境下推估能存在數天,台灣陸續傳出家庭群聚案例。台灣大學公衛學院今(24)日公開提醒,居家環境與個人清潔可以大幅降低接觸感染風險,勤洗手、戴口罩、規律清潔環境,可以降低家庭感染率至20%以下。

台灣大學公衛學院教授張靜文表示,目前資料顯示,COVID-19(新型冠狀病毒、武漢肺炎)最主要傳播媒介就是飛沫,如果人與人距離比較近,有可能直接吸入帶病毒的飛沫,如果飛沫掉落在物體或床上,另外一個人手接觸,就會把病毒帶到自己身上。另外,飛沫如果在空中變成飛沫核,就容易隨著空氣四處飄。

武漢肺炎病毒在環境可能活數天 居家消毒非常重要

張靜文說明,目前沒有研究能夠證實,新型冠狀病毒能夠在外在環境能夠存活多久,但藉由同樣是SARS與MERS冠狀病毒研究,可以推算新型冠狀病毒也應該能存在數天,也就是說,當新型冠狀病毒離開人體到任何環境表面,連續數天都有可能接觸感染的風險,所以最好的防護措施就是勤洗手跟環境清潔。

勤洗手可以把手上病源去除外,如果可以把環境病源規律去除,雙手碰觸到病毒機會也能減少。張靜文強調,目前台灣家庭群聚都仍是零星個案,沒有繼續向外擴大,因此只要家庭環境清潔做好,就能有很好防疫方式。而漂白水就是很好的居家消毒工具,成本低也容易取得,增加家庭清潔頻率,環境病毒致病風險就能降低。

張靜文提醒,使用漂白水清潔環境,由於漂白水可能對皮膚黏膜有些傷害,要記得戴上口套、口罩、手套,不要讓皮膚直接接觸漂白水。漂白水和清水比例最好保持1:100,清潔的環境一定要通風,讓身體不會因揮發物質而受傷。

張靜文特別指出,如果跟有高風險家人同住,不論是有輕微呼吸道症狀、疫區旅遊史、容易接觸病患的醫護人員等,就一定要做好居家防護,不但防護自己,同時也降低其他成員危險。家庭群聚管控好,也就阻止病毒繼續擴散,社區散佈的危險也就降低,醫療防疫資源就能維持,台灣醫療力量也不會被擊潰。

▲COVID-19(新型冠狀病毒、武漢肺炎)傳播途徑。(資料來源/台灣大學公衛學院教授張靜文;攝影/陳敬哲)

戴口罩勤洗手 家庭感染率能降低至20%以下

目前越來越多無症狀或輕症武漢肺炎患者,傳染力也都非常高。台灣大學公衛學院副院長陳秀熙表示,分析湖北省病患,除初期高燒患者比較多外,接下來的病患出現高燒比率約43%,也就是說很多人沒有發燒。因此目前必須考慮,假使沒發燒卻有呼吸道症狀,到底該不該採檢,要不要列為疑似患者非常關鍵。

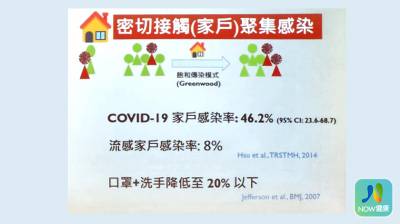

陳秀熙說明,分析目前台灣28名病患,平均潛伏期約7天,比中國大陸病患稍微長一些,康復時間需要2周以上,需要非常多醫療資源。如果家庭感染可以管控好,就能保護住台灣的醫療能量,目前武漢肺炎家庭感染率(密切接觸)約46.2%,如果家裡有高風險者,戴上口罩加上勤洗手,感染率能降低至20%以下。

▲COVID-19(新型冠狀病毒、武漢肺炎)家庭感染率(密切接觸)約46.2%,如果家裡有高風險者,戴上口罩加上勤洗手,感染率能降低至20%以下。(資料來源/台灣大學公衛學院副院長陳秀熙;攝影/陳敬哲)

無症或輕症患者隱憂 自我判斷成關鍵

陳秀熙強調,分析中國大陸武漢病毒與台灣流感相關數據資料,民眾或醫療單位就可以先行判斷對武漢肺炎的危險評估。沒有發燒的狀態下,基礎分數50分;有下呼吸道症狀或慢性病,如咳嗽、呼吸急促、糖尿病,分數往上加;有上呼吸道與全身性症狀則往下扣分,如鼻塞、喉嚨痛、肌肉痠痛等(類似流感症狀);危險分數大於與等於40分,就須要採檢確認有無感染武漢肺炎。

▲COVID-19(新型冠狀病毒、武漢肺炎)無症狀或輕症狀感染風險評估。(資料來源/台灣大學公衛學院副院長陳秀熙;攝影/陳敬哲)

台灣大學公衛學院副教授黃俊豪提醒,傳染疾病自我防護,必須要隨時提醒自己,勤洗手、戴口罩、維護環境消毒,這是一定有防疫作用的;但假如社會風氣越恐慌,反而會降低防疫行為意願,因此疫情報導不能引起恐慌。如果防疫單位能將過往傳染疫情作為參考,將有利於民眾對預防新興疾病的現實感。

Facebook留言