【健康醫療網/記者黃心瑩報導】53歲的劉先生,某日突然昏厥、喪失意識,被家人緊急送醫,才發現腦部出現血塊堵塞血管,也就是中風!經醫師評估發現為基底動脈循環系統堵塞,中風量表分數不佳,且中風時間已近8小時,超過一般認知的黃金救治期。所幸經過兩次腦部取栓手術,將血栓取出後恢復良好,3個月後甚至已回到職場工作。收治該案的中華民國放射線醫學會理事、中華民國神經放射線醫學會理事長、臺北榮民總醫院放射線部主治醫師羅兆寶表示,「Time is Brain,越晚送醫腦細胞傷害越大,」能盡早將血栓取出,預後都比保守治療好。

腦中風霸佔十大死因 更為失能主因

腦中風是造成全球人口死亡與失能的主要原因,也長期霸占國人十大死因的第二到第四位。羅兆寶教授指出,比起死亡,民眾最擔憂的是失能,若失能需要有人照護,一下失去兩個勞動人口,加上照護費用,對社會、經濟的影響都很嚴重。因此及時救治除了避免死亡之外,還必須盡量搶時間降低腦部損傷。

缺血型腦中風為大宗 症狀輕微也應送醫檢查

羅兆寶教授說明,腦中風約75%為缺血型中風,也就是有血塊、血栓堵住血管;而出血型中風約占25%,俗稱腦溢血,為腦內的血管或動脈瘤破裂導致,通常出血型中風較為嚴重,死亡率較高。雖然統稱為腦中風,但成因不同,治療方式也完全不同。

若親友出現單側無力、口齒不清、臉歪嘴斜等症狀時,應盡速送至醫院。羅兆寶教授強調,「Time is Brain,越早處理對腦部損傷越小。」有時候一些不明顯的症狀容易被忽略,尤其長輩不舒服,有些家屬都會讓長輩躺著休息,「只要有一點點懷疑,送醫判斷是最保險的。」急診醫師若判斷為中風,會進一步進行電腦斷層血管造影,分辨為缺血性或出血性中風、堵塞區域等,再安排相關治療。

動脈內取栓術打通堵塞血管 納入治療指引

若排除出血,一般稱的黃金三小時,即在3小時內注射溶栓藥物、抗凝血藥物(特定情況為4.5小時),但在搶時間的前提,若血栓來不及被溶解怎麼辦?現今國際以動脈內取栓術為主流,也就是透過軟導管進入腦部,將血栓取出,打通堵塞血管,2015年已納入歐美腦中風治療指引,羅兆寶教授表示,目前全台灣幾乎每所大型醫院都有醫療團隊可以進行取栓治療。

是否可進行腦部取栓手術,應由神經相關科醫師及放射科醫師評估,羅兆寶教授,關鍵在時間、中風區域、神經學評估、影像學判斷,若為內頸動脈堵塞,此區域供應大腦血液,最好在6小時內送醫、8小時內取栓完成;若為基底動脈後循環,此區域供應腦幹,則必須在12至24小時內取栓完成,不過腦幹梗塞通常預後較差。

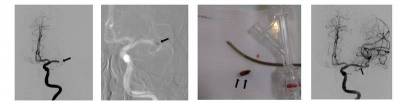

▲女性79歲,右側肢體無力約2小時,腦血管攝影發現左側中大腦主幹枝堵住 (箭號),緊急使用吸血栓導管(箭號)將血栓吸出,並將堵塞中大腦動脈打通。病患第二天肢體無力完全獲得改善。

取栓非萬靈丹 約四成患者能術後能生活自理

羅兆寶教授提到,腦部取栓應盡量在2小時內完成,手術時間越長,風險越高、預後也越差,這攸關患者狀況及醫師經驗、團隊默契,只要團隊各司其職,全部到位,醫師便能在短時間內迅速將血栓取出,他曾在團隊協助下於20分鐘內成功取栓,國內外平均紀錄大約為30-60分鐘。

不過打通血管之後,也並非都能恢復如常,羅兆寶教授分享,國內大概有35%至40%患者能恢復至生活能自理的目標,國外大概有50%。若腦部細胞受到損傷,就沒辦法完全恢復,但慢性期的相關復健至為重要,還是能慢慢改善患者狀況。

腦部取栓之後患者將送至加護中心監測,3至4天候情況穩定就能轉普通病房。羅兆寶教授提醒,通常缺血性中風者患有心律不整、高血壓,必須遵循醫囑服用相關藥物、控制血壓,才能避免二次中風。他也呼籲,若有家屬中風,一定要盡速送醫,也不要因為過了3小時、4小時就放棄,國外研究指出,只要經過評估能進行腦部取栓,預後都會比保守治療好。

【延伸閱讀】

資料來源:健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51703

喜歡本文請按讚並分享給好友! 更多健康資訊:健康醫療網https://healthnews.com.tw

Facebook留言