【NOW健康 蘇淳閔/整理報導】新冠肺炎持續延燒,近日更傳出兒童死亡個案、嘉義市幼兒園確診等疫情,不少學生因密切接觸確診者而被匡列需居家隔離,考慮到12歲以下學生在居家隔離期間無法生活自理,需要家長陪同,台北市就提出家長照顧方案應對,並呼籲家長協助提供疫調相關資訊以利控制疫情。

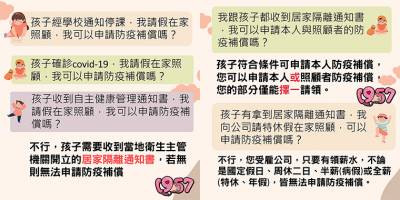

▲受照顧者及照顧者資格說明。(圖/截取自「衛福部1957福利諮詢專線」FB)

家長必看!符合以下條件 可申請防疫假、領補貼

1.如果家中學童獲居家隔離單,家長得請「防疫家庭照顧假」。

2.家長如遭匡列,可等解除隔離後去區公所或線上填資料,憑居家隔離單申請每天1,000元的防疫補償金。

▲防疫補償金申請常見問答。(圖/截取自「衛福部1957福利諮詢專線」FB)

3.家長若因學童被匡列而需要請假照顧(照顧者),只要請公司開立證明,也可以請領1天1,000元。

4.若子女快篩陽性,請通知校方,由校方通知衛生所,衛生所會安排子女至醫院採檢,而陪同隔離的家長會一起做PCR檢測。

5.應由同一家長陪同子女,並與其他非隔離的家屬保持社交距離,非必要情況下在隔離陪同期間不可換人。不過若原本的陪同照顧者身體不適需就醫,則屬必要情況可以換人陪同子女。

▲防疫補償金申請資格及應備文件。(圖/截取自「衛福部1957福利諮詢專線」FB)

北市教育局推推 12歲以下「兒童照顧」3方案

▸方案1:適用於0到6歲學齡前幼童

須由1位家長陪同居家隔離。家長也會收到居家隔離通知書,和學生一起進行隔離及解隔。

▸方案2:適用於0到6歲學齡前幼童

「陪同居家隔離」,照顧者陪同照顧,並且會收到居家隔離通知書,和學生一起隔離及解隔。

▸方案3:適用於0到6歲學齡前幼童

「在家照顧不接觸」,須符合家裡有1人1室獨立空間的條件,學生可自己在房間隔離,照顧者(不限1位)可以選擇由輪流陪伴,且照顧者外出不受限制。

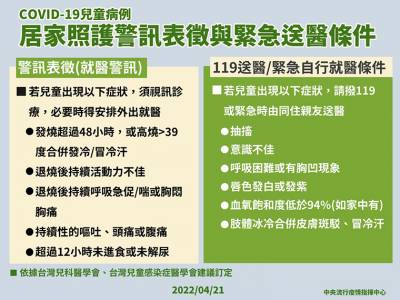

▲確診兒童居家照護警訊表徵與緊急送醫條件。(圖/中央流行疫情指揮中心提供)

孩童居隔期間發生緊急狀況 家長應變處理指南

根據指揮中心資訊,若兒童居家隔離期間出現以「輕度」症狀須視訊診療:

1.發燒超過48小時,或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗。

2.退燒後持續活動力不佳。

3.退燒後持續呼吸急促/喘或胸悶胸痛。

4.持續性的嘔吐、頭痛或腹痛。

5.超過12小時未進食或未解尿。

而較「嚴重」的症狀才可撥打119緊急送醫,或由同住親友送醫:

1.抽搐。

2.意識不佳。

3.呼吸困難或有胸凹現象。

4.唇色發白或發紫。

5.血氧飽和度低於94%(如家中有血氧機)。

6.肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗。

除此之外,指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在受訪時也表示,兒童染疫症狀主要以咳嗽、流鼻水或鼻塞、喉嚨痛與發燒症狀為主,跟感冒差不多,家中可備感冒用常備藥,或可透過居家關懷遠距醫療,由藥師送藥到家。

更多NOW健康報導

▸什麼是「3+4」?我是密切接觸者該怎麼做? 圖解秒懂

▸快篩試劑實名制首上路 連線系統當機民怨四起藥師怒批

Facebook留言