(圖片轉載自每日健康)

每日健康/名醫大聲公 採訪報導

常聽到很多有關於「濕氣」的說法,有許多人會說濕氣在身體累積成毒性。久了之後很容易造成水分排不出去,怎麼吃都會胖?這種說法有根據嗎?每日健康特地訪問到黃奎祐中醫師,來解答這些問題。

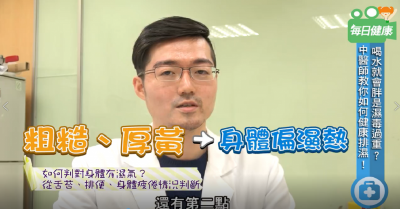

舌苔是觀察的依據

黃奎祐中醫師認為如果要判斷是否有濕氣聚集的現象。可以先照鏡子觀察舌苔,舌苔正常狀況下會呈現薄白,乾濕適中的狀況,如果舌苔變得厚白、濕潤,就代表體內偏寒濕。如果是粗糙、厚黃,就代表體質有濕熱的狀況。除此之外,早上上廁所時,排便感感覺比較黏膩、排不乾淨、難以成行,就是濕氣比較重的狀態。而這狀態下,容易感受到身體疲倦、感到很睏重,中醫有種說法叫「濕身重濁」,這些濕氣會阻礙氧氣正常運行。

哪些因素會累積濕氣

歸納這些病因,主要來自四個因素,有的人是因為先天稟賦比較差,消化能力不足。有些人則是趁冬天吃過多油炸食物、夏天喝冰品,造成脾胃的問題。有些人則是因為居住在常下雨濕氣多的地方。第四,則是因為工作壓力大,情緒的影響,鬱悶緊繃的狀況。也會影響到身體,中醫稱這種情況為「肝鬱乘脾」。很容易造成「濕血」對身體的不良影響。

如何除濕?

要如何「除溼」呢?第一個方法是運動排汗,只要有流一些汗,就可以幫助我們的身體排除「濕氣」。中醫建議運動排汗,為去除濕血的第一要務。另外中醫運動「八段錦」中有提到「調理脾胃單舉手」的動作。這動作對於改善脾胃,排除濕血都可以有很大幫助。因為「濕的凝聚」的四個原因,都與脾的運化不好有關。第三,則是可以按壓承山穴(小腿背面正中線上,腓腸肌肌腹下,當伸直小腿或上題足跟會出現的尖角凹陷處)和三陰交穴(小腿內側,足內踝尖上3寸,脛骨內側緣後方凹陷處。一般從踝部向上算四根手指)。

延伸閱讀

80%的「肥胖」是因為「體內濕氣」在作怪:每天「四穴道按摩法」,祛濕健脾消水腫,在家鏟肉不花錢!

【本篇文章由《每日健康》授權刊登,未經同意禁止轉載】

Facebook留言