【NOW健康 葉立斌/台北報導】大疫年至今已有2年多,在2021年底橫空出世的Omicron曾因其快速傳染力使得全球一度緊張。Omicron自降重症率換取稍高的傳染裡,取代重症率偏高的病毒前輩Delta,造成東亞國家如香港、南韓、日本等國面臨新一波疫情。台灣有賴積極防疫政策與民眾配合,讓疫情逐漸趨緩,但我們還是要擔心,COVID-19會不會又有新的變異株誕生?

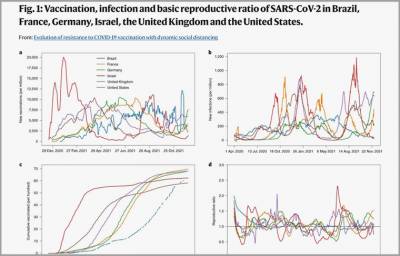

▲研究指出,持續提高疫苗接種率,維持社交距離,可阻止帶有疫苗抗性的新冠變種病毒出現。(圖/截取自《nature.com》)

6國研究發現 2大招能防範變種病毒

台灣科技媒體中心分享國際期刊《自然人類行為》(Nature Human Behaviour)在上週2022年2月25日,發表1篇最新COVID-19預測模型的研究:「Evolution of resistance to COVID-19 vaccination with dynamic social distancing」。

研究調查6個國家(以色列、美國、英國、巴西、法國和德國)的疫苗接種和感染數據。預測模型顯示,在完成大規模疫苗施打之前,持續維持社交距離措施,可阻止帶有疫苗抗性的新冠變種病毒再次出現。

降低感染人數 才能讓疫情看見曙光

國家衛生研究院感染症與疫苗研究所主治醫師黃盈綺指出,根據這篇文章的結論,造成變種株的產生,主要影響因子為:「得到新冠病毒感染的總人口數」。在接受大規模疫苗注射之前,社交距離(例如:封城)可以大幅降低得到感染的總人口數,進而降低有疫苗抗性變種株的出現。但此篇文章並沒有提到「口罩配戴率」這個重要的因素。

中國醫藥大學公共衛生學院教授兼院長黃彬芳與中國醫藥大學醫務管理學系教授王中儀說明,當疫苗接種率慢時,即使維持封鎖政策,也可能出現具抗性的變種株。

地區大流行 變種病毒誕生機率高

台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌則表示,「若新冠病毒不能盡快在大多數地區控制下來,變種病毒產生的機會就會增加,讓疫苗的效果變差。」有些地區或國家仍未能控制疫情,持續大流行,變種病毒出現的機會就大,屆時再傳至原先以控制穩定的國家,又會再度造成問題。

快速接種疫苗、保持社交距離 能降低病毒突變機率

臺北市立聯合醫院仁愛院區急診醫學科醫師賴昭智說明,此研究目的是提供政策指導方針,減少疫苗抗性的變種病毒出現。越快速接種疫苗與同時間保持社交距離,可以減少突變的病毒出現。「病毒在複製時,就可能發生突變,進而出現具疫苗抗性的病毒株。」

中興大學獸醫病理生物學研究所教授吳弘毅補充,疫苗抗性變種株除了與此篇論文所提出之因素(疫苗接種之速率與社會隔離措施)可能有關之外,其它因素:抗病毒藥物之使用、大規模的感染率等,也都可能影響病毒變異的出現,因此,目前並沒有一定的策略或方法可以阻止疫苗抗性變種株的出現。

更多NOW健康報導

▸視網膜剝離比想像中常見 200度超廣角眼底照相揪病灶

▸男大生騎單車滑倒撞斷門牙 即拔即種植牙不讓缺牙漏風

Facebook留言