吃飯配菜?吳佳鴻醫師:應改成「吃菜配飯」,掌握吃的順序…

蔬菜水果的重要性,你知道、我知道、大家都知道,每每我想告訴慢性病或想減肥的患者,如何調整飲食習慣時,患者常常會在我開口前搶先說:「我知道、我知道,要多吃蔬菜。」「對啊,很棒啊,你都知道,那你一天吃多少呢?」接下來往往一陣靜默。「知道」跟「做到」的差距很大,調查結果告訴我們,真正做到的人非常少。

植物性食物(蔬菜、豆類、堅果、水果等)涵括了許多維持健康所必需的營養,包括碳水化合物、脂肪、蛋白質、各種維生素、礦物質、重要的微量元素等,我們吃的各式各樣五顏六色蔬菜水果裡,除了含有纖維,還具有抗氧化、抗發炎、抗老化、抗癌的多酚與植化素(phytochemicals),而住在我們腸道中的腸道菌也需要這些膳食纖維和多醣類,作為食物來源。

植物性食物的各種營養素對健康極為重要,會啟動我們身體內各種生理反應,協助正常生理作用的進行,而膳食纖維除了幫助腸胃蠕動、有助排便,還能協助清除體內毒素、增加飽足感。另外,愈來愈多研究發現,不同的飲食形態會改變腸道的菌叢生態,進一步影響身體的免疫、發炎、內分泌、代謝等功能,對於肥胖、代謝症候群、脂肪肝、心血管疾病、癌症、三高慢性病、發炎退化性疾病(如關節炎、腦部認知功能)、自體免疫疾病等,也都有深遠的影響,多攝取這些各式營養及膳食纖維,才有利於體內腸道菌叢生態的平衡發展。

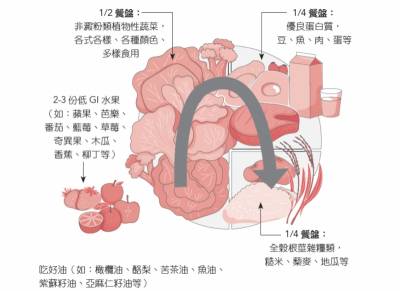

該怎麼吃?原則愈簡單愈好,太複雜的常常記不住也持續不久。我會建議患者,把一天所吃的食物想像是盛放在一個大餐盤裡,其中至少一半是各式蔬菜,搭配兩到三份低GI水果,再來四分之一是蛋白質( 豆、魚、肉、蛋、奶類),剩下四分之一則是全穀根莖雜糧類( 糙米、藜麥、地瓜等),同時搭配食用健康的油脂,接著再將餐盤裡的食物分配到三餐去。

當然啦,要避開添加太多糖、太精緻的食品與速食,這麼一來,刻意地增加蔬菜量,刻意地減少精緻與糖,多樣化地吃,各種營養素便能均衡多元地攝取。此外,即便是同樣的食物,一樣的熱量、一樣的組成,但吃的順序不同,對健康也會產生不同效果。發表在糖尿病權威期刊《糖尿病照護》(Diabetes Care)的研究報告指出,先吃蔬菜,再吃肉,最後吃碳水化合物(麵包及果汁),比起先吃碳水化合物,飯後的血糖及胰島素濃度都明顯較低,這種吃法有助於改善胰島素阻抗性和血糖控制,對減肥也有幫助。簡單說,就是把傳統我們知道的「吃飯配菜」改成「吃菜配飯」,讓蔬菜成為我們的主食就對了。

一些飲食的小撇步,如:在餐中增加纖維量、加醋、吃優質蛋白質、攝取好油脂、加入堅果等,也都有助於降低食物的GI值,改善飯後血糖及胰島素濃度。總之,每個人心中都可以有一個自己的餐盤,把握上述原則,讓蔬菜類食物占一半以上,多樣化地攝取,刻意地、主動地、積極地增加植物性食物的量,讓它成為自己真正的「主食」,而不是米飯、麵食、麵包,這樣一來,相信健康狀況就會開始有所改變。

本文節錄:【腸漏,發炎的關鍵】一書/時報出版

作者/吳佳鴻醫師

鴻馨診所院長。臺大醫學系醫學士、臺大醫院家庭醫學部兼任主治醫師、臺灣肥胖醫學會肥胖專科醫師、中華民國肥胖研究學會副祕書長、臺灣醫用營養醫學會會員、美國功能醫學研究院(IFM)醫師會員、美國功能醫學研究院核心課程訓練、美國抗衰老醫學會(A4M)專科醫師考試通過。

吳醫師認為身體的組織、系統、器官的生理運作,都是彼此緊密相關、互相影響,而非獨立運行。面對慢性病的趨勢,我們可以試著跳脫以「疾病為中心」、器官各自獨立、單純治療症狀的框架,融入以「創造健康」、「人為中心」的全人整體照護思維,透過生活形態中飲食營養、運動活動、睡眠休息、壓力管理、周邊關係、心理情緒心靈等各面向的調整,讓身體各系統間的生理功能和諧運作,進而達到理想的健康狀態(Optimal Health)。他主張每個人都可以從自己做起,進而影響周邊的人,讓大家一起變得更好、更健康。

Facebook留言