【NOW健康 陳如頤/台中報導】攝護腺癌是男人的常見癌症,因為發展病程比較緩慢,有「最友善的癌症」之稱。然而,泌尿科醫師提醒,攝護腺癌早期發現、治療,雖然都能獲得良好的治療效果,不過少數惡性度較大、癌症進展與轉移相當快速,千萬不可掉以輕心。

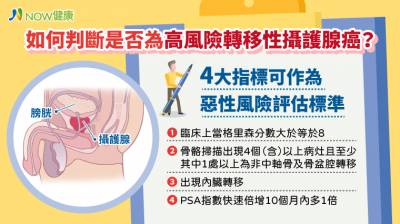

▲如何判斷是否為高風險轉移性攝護腺癌?4大指標可作為惡性風險評估標準。(圖/NOW健康製作)

高風險轉移性攝護腺癌 臨床評估4大指標

台中榮民總醫院泌尿外科醫師洪晟鈞表示,攝護腺癌的診斷主要有:(1)肛門指診:可由觸診攝護腺的硬度,推測癌變的惡性程度;(2)病理切片:格里森分數(Gleason Score)是評估細胞分化成熟度的常見方法,依程度分為5級,分數越高的話惡性度越高;(3)攝護腺特異抗原PSA(Prostate Specific Antigen)檢測。

根據統計顯示,晚期攝護腺癌的患者中,有3成的病患屬於高風險轉移性攝護腺癌,惡性度相當大。至於如何判斷是否為高風險轉移性攝護腺癌?臨床上當格里森分數大於等於8、骨骼掃描出現4個(含)以上病灶且至少其中1處以上為非中軸骨及骨盆腔轉移、出現內臟轉移、PSA指數快速倍增10個月內多1倍,以上4大指標可作為惡性風險評估的標準。

高風險轉移性攝護腺癌 9成以上合併骨轉移

值得注意的是,在高風險轉移性攝護腺癌中,有9成以上出現骨轉移,又以中軸骨(脊椎、骨盆)居多,而骨頭疼痛會對患者的生活品質大打折扣;情況若再惡化,嚴重者還可能出現肝、肺的內臟轉移。

洪晟鈞醫師指出,攝護腺癌與雄性荷爾蒙有關,一旦病人出現轉移,會先使用荷爾蒙去勢療法,以達到抑制雄性荷爾蒙的目的,若失效則改用化學療法,至於荷爾蒙標靶藥物則為後線治療用藥。這樣的用藥順序,實際上也與藥物開發的進程有關。

荷爾蒙標靶新藥的出現,為高風險攝護腺癌患者帶來治療新曙光!洪晟鈞醫師提到,台中榮總根據院內資料庫,針對轉移性攝護腺癌病人進行的研究發現,在過去僅有傳統荷爾蒙治療和化療的情況下,病人平均存活期約21.32個月,但自2012年許多新的治療選擇和對策出現,病人平均存活期明顯延長為46.75個月,相差超過2倍。

搭配組合用藥療法 治療超前部署延長存活期

近年國外也有研究發現,高風險轉移性攝護腺癌的病人,在用藥上採取超前部署的策略,把後線藥物往前使用,於確診的時候就併用傳統荷爾蒙治療與較新的荷爾蒙標靶藥物,可以幫助病人延長存活時間,且提高患者的生活品質。這種新的用藥觀念已成為高風險轉移性攝護腺癌的治療新趨勢。

洪晟鈞醫師補充,新一代荷爾蒙標靶藥物,在控制癌細胞生長的機轉可分為兩種途徑,其一,是從上游阻斷癌細胞的糧食(雄性荷爾蒙)來源,使其凋亡萎縮;另一種,則是阻擋下游男性荷爾蒙與癌細胞結合作用,進而抑制其增生和轉移。這兩類藥物都可在短期內快速降低患者攝護腺特異抗原指數PSA達50%至90%,目前也有健保給付,但實際使用仍需視個人病況而定。

洪晟鈞醫師曾收治1名54歲工程師,因為長期腰痠背痛,尋求復健治療不見改善,後因排尿問題,前來泌尿科門診,經檢查發現是攝護腺癌,且癌細胞已轉移至骨頭及肝臟,進一步確診為高風險轉移性攝護腺癌,隨後給予組合藥物療法後,終於爭取到較長的存活時間。

最後,醫師提醒男性朋友,一旦出現下泌尿道症狀,如排尿困難、排尿間斷(分好幾次用力)、排尿感多、餘尿、夜尿、頻尿等,都應提高警覺。同時也強調,男性50歲沒有家族史,就應該開始驗PSA指數;若有家族史的,則應提前至45歲做PSA檢查。

更多NOW健康報導

▸指揮中心鬆綁Ct值大於30可解隔離 Ct值代表什麼意義?

▸「疾管家」開啟實聯制功能 掃描QR Code足跡全都錄

就❤NOW健康:社群 │ 影音 │ 官網

編輯嚴選:台灣醫級邦——華人醫療保健自媒體平台

Facebook留言