【健康醫療網/記者楊艾庭報導】Omicron變異株已經入侵台灣社區,在國外的疫情是爆炸性的增長,現階段無論政府、醫療單位、全民都必須同心協力對抗疫情散播,BillyPan 潘建志醫師更於網路個人專頁分析,台灣過去一年三大群聚案,其確診累計的速度,包括去年1月的部立桃園醫院的加州株,去年5月諾富特飯店的Alpha株,和這次桃機群聚的Omicron株,Omicron速度與走勢相較另外兩案差異相當明顯。

據潘建志醫師表示,Omicron的R0值,國外學者推估達到10。附圖上的趨勢線,是以2次方的多項式計算得來,增加速度比諾富特的Alpha株快非常多,因此潘建志推估,Omicron的入侵可能刷新台灣單日最高確診紀錄。

實際確診數恐有落差 醫:PCR檢測量能影響

不過,潘建志也提出,確診的實際數字可能有落差,這和PCR檢測的量能有關,「我先前曾以超額死亡(Excess Mortality),來推估台灣真實染疫數目,結論是比PCR確診數高約6倍。」他更指出,「台灣的確診數字,受限於PCR測試的廣度和量能,有很多感染者無症狀或未檢測而不為人知沒有被統計到。」然而,這是全世界普遍的現象,潘建志表示,有幾個國家,曾以血清抗體隨機抽查,來推估過去實際感染過的人數,結果比PCR確診數高3倍到10倍的都有,可惜台灣近半年沒做過類似研究。

潘建志也進一步分析造成實際確診數有落差的主要因素,官方的新冠確診數,以及確診後死亡數,可能只統計到一小部份的個案,因為有很多人感染病毒後,沒有就醫或無症狀,未接受PCR檢查沒有算入確診,這些人後來病重死亡,家屬不覺得和病毒有關,沒在死後加驗PCR。潘建志表示,這些人不會被算到新冠肺炎的官方死亡統計裏,因為新冠肺炎死亡,但卻沒被算在官方死亡數字中,可能因此漏掉了相當多的個案。

潘建志認為,這些被低估的新冠病毒確診率,可用血清學流行病學調查來補足。「我們用來確診的PCR是為了早期防堵病毒」,但PCR能測到的時間是感染5天之後到3個星期之間,過了三個星期就不容易測到了。利用持續時間比較長的抗體,比方血液中IgG檢測,可以抓到至少在一年之內有感染過新冠病毒的病人,用血清抗體的陽性率來推算真正的感染率,比PCR確診累計數更能準確反映病毒流行的情況。有不少國家做過類似研究,比方中國武漢後來做過抗體陽性率是4.43%,推算實際染疫數目比官方公告的確診數竟高了10倍。其它國家有的做到高3倍,高7倍的都有,PCR確診是絕對低估很多的。

Omicron起源自哪裡?最新研究提3種假說

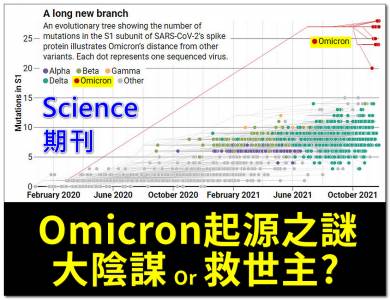

Omicron的傳播速度快,其病毒突變點高達32個,究竟造成Omicron變異株產生的真正原因出於何處?起初科學家認為是因非洲當地免疫低下(例如:HIV患者)的人口眾多,早成病毒在當中變異,並傳播開來,對此,潘建志提出,先從病毒學家研究Omicron變種的基因序列來看,發現Omicron的進化和Alpha、Beta、Gamma、Delta毫無關係,如圖2所示,潘建志表示,一年內從未檢測到中間型態的變種,進化過程完全空白,而且變異程度超大,為此病毒學家提出了三種假說:

一、病毒在化外之地的人群中傳播和進化。

二、多株變種在慢性感染的患者身體裏長期競爭進化,勝利的變種病毒傳染出來。

三、病毒先由人類傳染給中間宿主動物,在動物中傳播進化,再傳染回人類。

由於Omicron變種最早在南非被發現,非洲共有12億人口,新冠疫苗接種率低(<7%),pcr和基因測序比率很少,新變種不易發現(假說1)。而hiv愛滋病慢性感染盛行(>20%) ,導致很多人免疫缺陷(假說2),非洲又是野生動物王國(假說3),因此以上3種假說都有可能成立,各有學者支持。潘建志另外指出,有不少人相信Omicron的致病力較弱、大多是以輕症為主,但傳染力很強,有清除Delta的作用,反而對人類有益(目前証據不多)。

資料來源:《Science》 期刊、BillyPan 潘建志醫師

【延伸閱讀】

資料來源:健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52510

喜歡本文請按讚並分享給好友! 更多健康資訊:健康醫療網https://healthnews.com.tw

Facebook留言