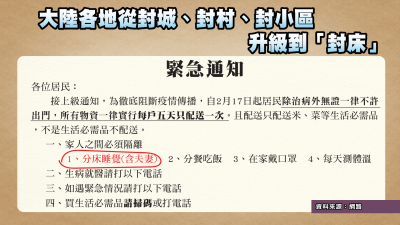

最近微博上流傳1則湖北社區「緊急通知」,為了徹底阻斷疫情傳播,居民除治病外,沒有證一律不許出門。社區居民和家人間也需保持距離,例如夫妻要分房睡、分餐吃飯等。台大公衛指出,根據飽和傳染模式推估,新冠肺炎家戶感染率約46.2%。高於SARS、MERS ,也高於流感,所以家中的隔離防護顯得更為重要。而清明連假來臨,大眾運輸也進入高峰期,台灣也進入防疫決戰時間點,TVBS《健康2.0》主持人鄭凱云,特別邀請敏盛醫院研究副院長江坤俊、振興醫院急診醫學部田知學、胸腔暨重症科醫師黃軒、資深醫藥記者洪素卿及健康宅設計師錢毅,分享避免家戶感染發生,該如何從平常生活著手,以及大眾運輸工具,要如何「搭」才安心!

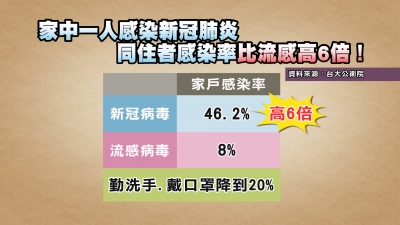

SARS、MERS與新冠肺炎,屬同一個家族的冠狀病毒,雖然新冠病毒的殺傷力、致死率沒有前兩者高,但以家戶感染率來說,卻高於SARS與MERS。黃軒表示,有研究顯示,新冠病毒與人類的親和力,相較於SARS還有MERS,將近大於等於10倍,若與流感相比也高出許多。台大公衛表示,流感家戶感染率僅8%,新冠肺炎則高出近6倍。也就是說,家庭中有一人感染新冠肺炎,其他家人的感染率比流感還高出6倍。即便是輕症患者,其傳染力也是不容小覷!新加坡根據輕症患者病房的廁所做樣本檢測,研究報告發現共有16個地方有病毒存在,前六名包含椅子、空調抽風、床頭燈開關、洗臉盆、門把,而第一名就是地板!可見新冠肺炎輕症患者,傳播病毒的感染力也不容忽視!要預防家戶感染,有新冠肺炎感染疑慮的人,除了做好隔離、檢疫及健康自主管理,家中其他人也要勤洗手、戴口罩,若徹底若實這兩大動作,可將感染機率降到20%。

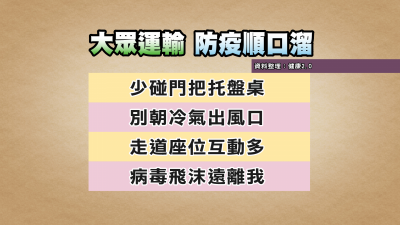

預防新冠肺炎感染,除了保持一公尺,大約兩人肩膀寬的社交距離。清明連假的運輸高峰,當人群聚集密閉空間,江坤俊提醒,一定要戴上口罩!因為平常咳出來的飛沫,6微米以上最遠只能傳播2公尺,3~4微米的飛沫量雖不多,也不能飛太遠,但若被空調的風一吹,傳播距離就可能到4、5公尺。所以搭乘大眾運輸工具,要避免坐在冷氣出風口。若出風口就在頭上,可以將出風口關起來或吹往其他方向,才不會將病菌吹向自己。

除了擔心空氣傳播,許多人都會接觸的廁所門把、托盤桌,也要少碰,降低傳染風險。若坐靠走道座位要多加小心!江坤俊表示,有研究發現坐在靠窗座位上的人比較不會離開座位,會離開座位上廁所的乘客占約43%;而座位靠走道的乘客,卻高達80%會離開座位上廁所,大大增加與其他人互動或接觸的機會,也因此增加感染機率,建議買票時盡量避免靠走道的座位。要了解「新冠肺炎」的相關內容,請鎖定TVBS 56頻道每週六、日晚間7點《健康2.0》,節目中將有詳盡的示範和解說,也可上健康2.0官網:https://health.tvbs.com.tw/ 搜尋相關訊息。《健康2.0》Line官方帳號,也已與『疾管家』合作,除可以協助使用者查詢,附近藥局口罩庫存量,如身體有異狀,也可查詢附近有哪些診所,協助民眾做好自我防護。

Facebook留言